その他のトピックスの最近のブログ記事

都市大グループでは、グループ校同士の学校間連携を大切にしています。

その一つとして、本校の英語科ヴェネガス教諭と辻教諭が小学校を飛び出し、

幼稚園で英語の授業を行っています。年長児クラスのお友だちが、クイズやゲームを通して

英語に親しみます。

年に3回訪れる「えいごであそぼう」のプログラムを、園児たちはとても楽しみにしています。

|管理者| (2024年6月18日 09:31)

付属小学校の駐車場で消防署のご協力により、3年生が消防車の写生をしました。

|管理者| (2024年4月15日 17:57)

本校にもロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平さんからプレゼントが届きました。

大切に使いたいと思います。

|管理者| (2024年1月 9日 12:06)

4年生はニッセイ名作シリーズ 新作ュージカル『ジャック・オー・ランド 「ユーリと魔物の笛」』を鑑賞に出かけました。

スクールバスを利用しての移動だったため、少し早めに現地に到着して、日生劇場の目の前の日比谷公園を散策してから劇場に入りました。

お天気に恵まれ素敵なクラス写真を撮影することができました。

都内の小学生がたくさん招待されており、都市大っ子たちもお行儀よく入館し鑑賞ました。

お話は、人間に騙され宝物を奪われた過去から"信じる心"を失い、固く心を閉ざしていた魔物の王ジャック・オーと両親を亡くし一人ぼっちの男の子ユーリが繰り広げる「種族を超えた友情」や「信じる心をもつことの大切さ」をつたえる物語です。

帰り道、子どもたちは、「ユーリのこと、信じてた!」「ジャック・オーってランタンのだよね!?」と楽しくお友達と感想をおしゃべりしていました。

|管理者| (2023年6月13日 17:15)

6月1日は創立記念日です。

皆さんが通っている東京都市大学付属小学校は、1956年(昭和31年)、世田谷区用賀に開校し、今年で68年目を迎えました。

6月1日は、私たちの小学校の誕生をお祝いする開校記念日としてお休みになっています。学校全体でのセレモニーはありませんが、歴史を積んできた学校の大切な日であることを理解し覚えてくださいね。

そして、ますます都市大付属小学校が発展していけるように皆で頑張っていきましょう。

|管理者| (2023年5月31日 14:08)

|コメント(0)

11月2日から3日間の日程で行われた、2023年度入学考査が終了しました。

来校いただきました受験生、保護者の皆さま有難うございました。

受験したお子さま方は、皆とても頑張って試験を受けていました。

5日には合格発表を行いましたが、募集定員があることから、皆さん全員を合格にすることが出来ないことを残念に思っています。

なお、合格発表時に一部通信エラーが発生し、ご迷惑をお掛けしましたことお詫び申し上げます。

受験してくださったすべての皆さんの今後の活躍を祈念しております。

|管理者| (2022年11月 7日 11:42)

災害は忘れたころにやってきます。

先日は宮崎で震度5弱の地震がありました。

東京でも首都直下型地震がいつ起きてもおかしくないといわれています。

今朝は、始業前の時間に通常形式での避難訓練を実施いたしました。

教頭先生の「訓練です。訓練です。」から始まった放送を聞いて、

子どもたちはすぐに机の下に身を隠しました。

久しぶりのグラウンドへの避難でしたがとても落ち着いて行動することができました。

備えあれば患いなしです。万が一に備えて、引き続き定期的に訓練を行っていきます。

|管理者| (2022年10月 4日 16:58)

羽田空港に集合し、待ちに待った長崎English campに向かいます。

長崎の天気は快晴。まぶしい日差しの中、お昼は中華街で特製ちゃんぽんを味わいました。子どもたちは「麺がもちもちしていて、おいしい。」

と言いながら、具沢山のちゃんぽんを堪能しました。

佐世保駅に着くと、ホストファミリーが待っていてくれました。佐世保港をバックに、記念写真を1枚。ホストファミリーとの楽しい時間が過ごせますように・・・。

2日間のホストファミリーとの楽しい時間を終え、最終目的地のハウステンボスに到着。

パーク内のショーに夢中になっている子どもたち。

今日はハウステンボス内で英語プログラムに参加し、最後まで長崎と英語を楽しみます。そして、東京に向かいます。

|管理者| (2022年8月 5日 11:38)

皆さん、おはようございます。6月の朝会も今日が最後です。

先週末は梅雨時期ではあるものの真夏のような暑さでした。今週もほぼ毎日晴天が続き35度を超えることが予想されます。梅雨明けの話もちらほらきこえてきています。6月中に明けるようなことは私の記憶ではありません。いずれにしても水分補給をしっかりと行い体調の管理に気をつけてください。

とくに、夜は暑くて布団をはいでしまうので、この時期に夏風邪をひくことが多いので併せて気をつけましょう。

エアコンなど上手に使って快適に過ごす工夫をしてくだい。

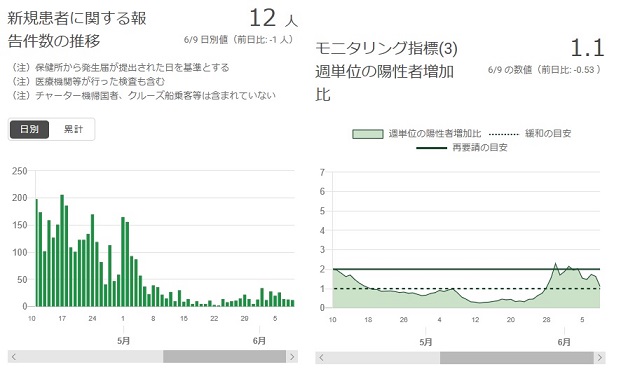

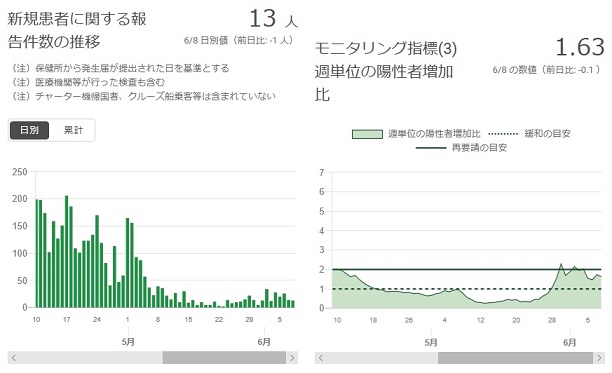

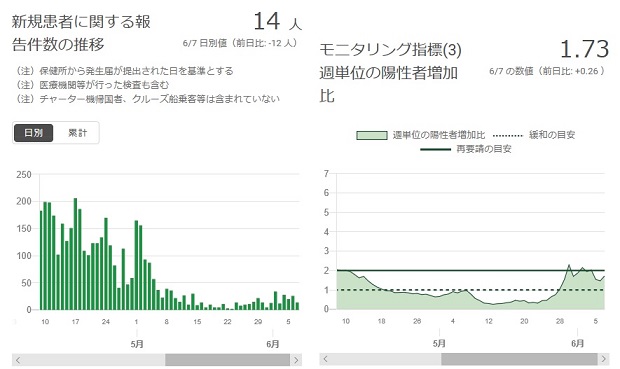

コロナの感染者がまた増え始めていることは、ニューズなどで皆さんも知っているでしょう。

夏風邪とコロナの両方に気を付けていきましょう。

さて、今週金曜日からいよいよ7月に入ります。なんだか7月と聞くとワクワクしますね。

私だけではないはずです。このワクワクは夏休みが来るからです。

でもその前にはテストがあったり、宿泊行事があったりと、まだ3週間ほどありますから、それまではしっかりと勉強や行事に頑張ってほしいと思います。

その7月ですが、旧暦では「文月」(ふみづき)とよんでいます。

現在は、太陽暦(グレゴリオ暦)を採用していることから、それ以前に使われていた太陽太陰暦(天保暦)を一般的には旧暦と呼んでいます。

「7月」は旧暦で「文月」(ふみづき)

現在の暦は太陽暦 → 太陽を回る365日からひと月を決めた

旧暦は太陽太陰暦 → 月の満ち欠けと太陽の公転からひと月を決めた

旧暦と現在採用されている暦の違いは、太陽暦では太陽が地球の周りを一周するのにかかる日数を365日とし、旧暦では月の満ち欠けと太陽の公転運動を合わせていました。それぞれ時間のずれが生じますが、太陽暦はうるう年、旧暦はうるう月によって補正されていました。

では、文月はどういう由来があって、文という文字が使われているのか探ってみました。文や文字に関連した内容がその意味なのかな、と推測できますが、7月と言えば、太陽が照りつける夏本番で、文や文字のイメージはなかなか思い浮んできませんね。

ところが、7月にはあの大きなイベントがあることを思い出してみて下さい。

そうです、「七夕」です。

文月の由来 「七夕」→ 短冊に「文字が上手になりますように」「習い事が上達しますように」

七夕では、平安時代には和歌を綴っていたそうです。それが庶民に普及し始めると、詩歌を書いたり、願い事を短冊に書いて笹竹につるす行事へと変わったと言われています。

そして、これは今も続けられていますね。

その際に、「文が上手に書けるように」「習い事が上達するように」という願いが込められたことから、七夕の風習にちなんで7月を「文被月(ふみひらきづき)」と呼ぶようになり、後に簡略されて「文月(ふみづき)」になったと言われています。

「文被月(ふむひらきづき)」→「文月(ふみづき)」となった

つまり、7月を文月と呼ぶのは七夕が大いに関係していると考えられるのです。

七夕にちなんだ文月の意味は、一見聞いている分にはしっくりくる説なのですが、元々七夕の文化は中国のもので、それが日本に伝わったのは奈良時代と言われています。

もし、文月と呼ぶのが奈良時代以前から行われていたとしたら、新しい時代の平安時代からの七夕説の可能性は低くなってしまいますよね。

じつは、別の文月の由来もあったのでそれも紹介します。

旧暦の7月は、植え付けた稲が実をつけて膨らみ始める時期であって、収穫までの大切な時期でもあるため、稲をよく見ておかなければいけなかったため、「穂見月(ほみつき)」から変化してふみつきになったともいわれています。

「穂見月(ほみづき)」が → 「文月(ふみづき)」になった

他にも、文月に関する面白い説として、書物を湿気から守るための「虫干し」から変化したという説です。

「本を開く」月 → 「文を開く」月 → 「ふみつき」と転じて呼ばれるようになったという説もあります。この中国の習慣は。7月7日に行われていたそうです。

他にも由来はありそうでした。

今週から始まる「文月」からわかったことを話しましたが、日本の古来の文化や習慣が今も私たちの生活に息づいていることに、改めて日本の文化って素晴らしいなと感じるところでした。

次に、皆さんに紹介するのは、星空の写真です。これは、6月中旬に沖縄で撮影されたものです。

(撮影 京都大学OASES projectさん)

南の空に月があり、そこから東の地平線に向かって、土星、海王星、木星、火星、天王星、金星

水星の太陽系の惑星がほぼ一列に並んだところです。

肉眼で見えるものは、水星、金星、火星、木星、土星の五つだそうです。これを正式用語ではありませんが、惑星直列(惑星のパレード)と言うそうです。

天体図鑑などでは太陽の周りを回る惑星の並びや動きを見ることはありましたが、実際に惑星を一度に見たことはありません。なんだかとても夢のある写真でした。

まだまだ6月の下旬まで見える天体ショーですので、いいチャンスですから、朝早く起きられる人は、ぜひ明け方の星空を眺めて探してみてください。私も挑戦してみようと思います。

自然科学への扉は、こうした挑戦から開かれるのだと思います。

梅雨の時期ですから必ず見えるとは限りませんが、辛抱強く粘ってみるときっと見える日もあるかもしれませんね。

来週月曜日からは、6年生は修学旅行が始まります。奈良・京都を中心に歴史や文化を学びに行きますが、思う存分楽しむと同時に最上級生としての規律ある集団生活を送る場ともなります。都市大付属小6年生としての自覚を持って参加してください。そして全員が元気に帰着できるようにしましょう。

その前の実力テストも抜かりの無いように。

では今日の話を終わります。

|管理者| (2022年6月28日 08:44)

|コメント(0)

皆さんおはようございます。今日は久し振りの朝会です。

4月25日からは、若桐の時間がスタートし3年ぶりの本格的な運動会に向けて各学年とも演技の練習が行われました。そして、先週28日に行われた運動会では、赤組白組とも最後まで接戦を繰り広げ、わずかの差で赤組の優勝となりました。

各学年の演技はコロナの感染を防ぐ工夫が色々なところに見られ、その工夫によりとても安心して観覧することができました。ご来場くださった6年生の保護者もお家で観戦していた5年生以下の保護者の方も安心して見ていてくださったのではないでしょうか。

また、熱中症予防のために全校児童が入れるテントを用意し、水分補給と塩タブレットを配ることができたのも良かったと思います。それでもみんなは演技や応援に夢中になっていましたから暑かったでしょうね。

そして、圧巻は6年生による女子のカラーガードと男子の高跳び箱への挑戦でしたね。公開演技として、短い練習時間の中でよく頑張り、素晴らしい運動会を更に高いものに引き上げてくれました。感動しました。

コロナで色々なことができなかったこの2年間を吹き飛ばす、とても爽やかな思いをさせてもらいました。6年生の皆さんありがとう。

無事に終わった運動会ですが、忘れてならないのは、各学年の演技指導に付きっきりであたってくださった先生方、併せて準備から当日の運営に携わったリーダーの6年生です。協力いただいた多くの皆さん、本当にお疲れさまでした。

今年前半の大きな行事、運動会は大成功でした。

さて、6月と言えば梅雨。間もなく梅雨入りを迎えます。日本ではこの頃から天気が悪くなり、しとしとと雨が降るようになります。

南からの湿り気を含んだ空気に、北の冷たい空気がぶつかり雨の降る範囲が広がっていきます。地域により梅雨に入る時期にずれがありますが、長い期間雨が降り続けます。外に出て遊んだり運動したりができなくなり、なんとなく気持ちが重くなったり

出かけるのが億劫になったりしますね。

けれども、この雨が降らないと困ることもあるのです。それは、私たちが毎日食べているお米は、この時期の雨により田んぼの水が満たされて夏に向け大きく育っていくのです。時に雨の少ない「空梅雨」(からつゆ)と言われる時がありますが、この時はお米が獲れずに大変なことになります。また、飲み水の不足にもつながっていきます。ですから梅雨がきてほどほどに雨が降ることは、日本にとっては大切なことなのです。

そのような梅雨ですが、雨の降る日に校庭の木々をじっと見てください。どの木もしっとりと濡れます。「なんだ、ただ濡れているだけか」と見る人もいますが、じっと見てみると、雨に濡れた葉がみずみずしく、とても美しいことに気づくかもしれません。

晴れ渡った5月の日差しや、さやかな風や、目に入る青葉はとても気持ちが良かったですね。しかし、しとしとと降る雨は何故か私たちの心を落ち着かせてくれることも確かです。雨の中に咲く白や青、紫のアジサイの花、霧雨に煙る街並みなど梅雨の季節だからこそ見ることのできる風景でもあります。

日本には、春・夏・秋・冬という四季があります。そのため、四季折々の美しい自然と人々の生活があります。春には桜、夏には花火、秋には紅葉、冬には雪などに代表される景色もありますね。これにより日本人は外国に人に比べ情緒が豊かな国民と言われることもあります。この梅雨の時期に季節の風景を探してみるのもいいですね。皆さん一人ひとりの感性を磨いて心を豊かにしてください。

雨は田畑を潤し、飲料水を確保し、生き物を育て、私たちに季節や情緒を感じさせてくれますが、その反面、降りすぎては大きな災害を引き起こします。毎年のように起こる川の氾濫や洪水に、多くの人の命や財産が失われていきます。自然との共存の難しさを考える季節でもあるのです。

私たちに大切なことは、わが国の美しい自然と人々の生活にもっと関心を持っていくことだと考えます。長い梅雨が明けると眩しい夏がやってきます。そこでの風物にもまた目を向けていきましょう。

それでは、本日のお話を終わります。

|管理者| (2022年6月 6日 19:12)

皆さん、おはようございます。元気にしていますか。

早いもので、2021年度もあと残すところ1か月となりました。明日から3月です。肌に感じる空気も冷たかった冬から、幾分春らしくなってきました。これからは気温も少しずつ高くなってきて過ごしやすくなることでしょう。私もですが、花粉症の人には辛い季節になります。要注意ですね。

いよいよ、本校にとっての一大イベントである音楽発表会が近づいてきました。皆さんの練習にも力が入ってきていることと思います。コロナの影響で、昨年は規模を縮小し学年ごとにアリーナで発表をしましたね。

今年コロナにより、本来であれば行う予定であった渋谷のオーチャードホールをキャンセルし、時期も3月まで延期をしてきました。

まだまだ、国内ではコロナの感染者は沢山出ていますが、先生方や皆さんの協力によって、感染防止を徹底して守りながら、今年はぜひ、府中の森の大きな会場で実現したいと思っています。

発表会までは、正味1週間です。指導に当たっている日野(大脇)先生、日下先生、手伝ってくださる全ての先生方の声に耳を傾け、練習に集中してくださいね。そして、感染予防にはいつも以上に注意を払って下さい。よろしくお願いします。

6年生にとっては、卒業式直前の、最後のイベントとなります。ここまで思い切った練習時間が取れずに来ています。そのような中ですが、ぜひとも皆で力を合わせ、納得できる仕上がりを目指して頑張ってください。皆さんの結束力を、後輩たちに見せてあげてください。

少し、海外で起きていることに目を向けてみましょう。先週に北京オリンピックが終わり、間もなくパラリンピックが同じ北京で始まろうとしています。略してオリパラは平和の祭典と言われています。世界の国々や地域から技を競いに選手は集まり、そこでは勝っても負けてもお互いを尊重し、認め合いスポーツ選手としてまた人としてお互いを高め合ってきています。

ところが、オリンピックが終わった数日後に、ロシアのウクライナへの攻撃が始まりました。この地域は、ヨーロッパとアジアにまたがる政治的に難しい地域でもあります。つい先日までは、アイススケートフィギュアの金メダルをはじめ大活躍をしていたロシアです。国際社会の中での国と国のやり取り、駆け引きはスポーツのようにはいかない現実を見せつけられた思いでした。

しかし、武力による解決には多くの国々が反対をして、ロシアに向かって呼びかけをしていました。武力紛争は、必ず悲劇を巻き起こし、両国の国民の感情に暗い影を落とすことになります。未来にわたりわだかまりを残すことになります。良いことなど一つもありません。

今からでも、ぜひとも話し合いによる解決をしてもらいたいと切に望んでいます。現在も、政治的な問題や、領土問題、宗教の違いによる争いなど、ウクライナとロシアの問題だけでなく、世界の各地で争いが起きています。

私たちは、これら争いに無関心でいるのではなく、時には世界に目を向けて、世界の平和や人としての生きる権利などについても学ぶ必要があると思います。

ニュースや新聞、インターネットからも学ぶことができますね。

1,2,3年生の皆さんには少し難しいかもしれませんが、世界で何が起きているのかを知って欲しいと思います。上級生には、何故その問題が起きているのかを学んでください。その時に大切なことは、沢山ある情報から何が正しいのか見極めていく力を付けていくことです。偏った見方だけはしないようにしてくださいね。上級生には、そういった力も付いてきていると思います。

私たちの身のまわりでも、意見の相違や、取り組み方の違いによってトラブルが起きたりもしますね。同じ人はいないのですから、10人いれば10通りの考えがあり、それをどうやって説得し、同じ方向を向くかということが大事なのです。

私たちも日頃から、相手を認め、尊重し、争いを起こさない環境を作っていきましょう。この後は、計算力大会の表彰がありますので、私の話は以上とします。

|管理者| (2022年2月28日 17:14)

新年が始まり早くも1か月が過ぎました。

昨年末には予想もしなかった新種オミクロン株の感染拡大に、私たち学校は感染予防の徹底を続け、必要に応じた行動制限を掛けていくことで子どもたちや教職員の安全を守ろうと日々闘っております。

今後も、関係者全員で一致協力して予防に努めてまいる所存です。

さて、2月というのは6年生にとって待ちに待った都内および神奈川県内の私立中学校入試の解禁です。

それぞれが描く未来の門を開くための挑戦が始まりました。すでに実施されている埼玉県や千葉県の私立中入試へも子どもたちは受験していますが、何といっても2月1日からの入試を本命としている児童がほとんどです。

6年生の担任団は、朝早くからクラスの児童が受験する中学校に応援に行っています。私たちも一人ひとりの子どもたちの夢が叶うよう願って待ちたいと思います。

|管理者| (2022年2月 2日 10:51)

はようございます。

冬休みが終わり、学校が始まって一週間がたちましたが体は慣れていましたか。

年明けになってから新型コロナウイルスの感染者が一気に増えてきてきました。今までのデルタ株よりも強い感染力のオミクロン株に入れ替わってきています。感染者の数は、昨年の一番ひどい時期に迫る勢いとなっています。

そのような中でしたが、4年生の福島県での宿泊行事、ブリティッシュヒルズ語学研修が行われました。大変寒い大雪の福島県での実施になりましたが、沢山の英語に触れる体験ができたと思います。

コロナが急拡大している中でのぎりぎりのところでの実施でしたが、皆で宿泊し、色々な体験ができたことを思うと、本当にやれて良かっです。参加した皆さんお疲れ様でした。今回の経験をこれからの学校生活に活かして更に大きく成長して欲しいものです。

コロナに関連しては、6年生の自宅学習が今日から始まりました。すでに埼玉県などでの中学入試が始まっていますが、2月1日の東京、神奈川の入試のスタートに向け、コロナからの感染防止のために予定を早めての自宅学習としています。全員が健康で思い切り受験に向かって欲しいと思っています。

さて、話は変わりますが、1月17日は「防災とボランティアの日」です。これは、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災に因んで制定された記念日です。

阪神淡路大震災は、朝5時46分に兵庫県南部を中心発生し、人口350万人余が密集する大都市の直下で発生した「都市直下型地震」であったため、大変大きな被害が発生しました。死者は発生当時戦後最多となる6,434人、行方不明者は3人、負傷者は43,792人となっています。この災害の規模は、2011年(平成23年)3月11日の東北地方太平洋沖地震、いわゆる東日本大震災に次ぐ被害であり、大都市の地震災害に対する弱点がはっきりとわかることとなりました。

また、この地震は、日本で初めての大都市の直下を震源とする大地震で、気象庁の地震の揺れの目安である震度階級に、震度7が導入されてから、初めて最大震度7が記録された地震でした。

今、東京や横浜などの大都市周辺での大きな地震が予想されています。いろいろなデータから、30年以内に70%以上の確率で、震度6以上の地震が発生するとも言われています。私たちは、いつ地震が起きてもいいように、地震発生時に自分の身を守る方法、その後の避難の方法、そして避難後の整列と人数確認など、真剣に取り組んでいかなければなりません。

私は1995年1月17日、朝6時のニュースを今でも忘れることができません。横浜の自宅でテレビを付けたとたん、町中に火災が起きている空からの映像が目に飛び込んできました。「いったいどこの火災なんだろう、海外でまた戦争が起きたのだろうか。」などと最初は思っていました。しかし、実況中継のアナウンサーの声が「現在の神戸の様子です。」と告げられた時には、息が止まるほどの驚きを受けました。これほど大きな被害の地震の映像を見たことがありませんでしたから。大きなビルが倒れ、高速道路も傾き、バスが落ちそうになっていました。

先ほども話しましたが、大地震はいつどこであるかわかりません。

つい土曜日の真夜中には、南半球、オーストラリアの近くにあるトンガ諸島の海底火山の噴火により、太平洋沿岸の多くの国に津波が押し寄せました。日本で奄美大島や岩手県で1メートルを超える津波を観測しました。国内でも漁船が転覆するなどの被害はありましたが、甚大な被害はありませんでした。こうした災害の教訓や、歴史を過去のこととしないで、他人事とせず、地震への知識や備え、学校での訓練にも力を入れていきましょう。

そして、阪神・淡路大震災では、国や県の対応の遅れが批判された一方で、被災地以外から多くの人々が、災害ボランティアとして被災地に入りました。特に、学生が自主的に集まり、中心となってボランティア活動が活発化し、多くの被災者の支えとなりました。言葉では簡単に言えますが、とても素晴らしいことですね。

これ以降、ボランティア活動への認識や参加、様々な災害への備えを図る目的で、1996年、正式に「防災とボランティアの日」と国が定め、現在に至っています。

皆さんもよい機会ですから、それぞれができるボランティアは何か、考えてみててはどうでしょうか。

それでは、本日のお話を終わりますが、コロナ感染の予防には全員が協力して取り組んでいきましょう。終わります。

|管理者| (2022年1月20日 10:52)

全校の皆さん明けましておめでとうございます。

冬休みはどうでしたか?楽しいクリスマスやお正月を過ごすことができたでしょうか。

私は、遠くに住んでいる4歳の孫が、年末から来ていたので、お年玉を用意したり、とても楽しい時間を過ごすことができました。

皆さんからは沢山の年賀状をいただきました。ありがとうございました。

さて、今年は寅年(とらどし)ですね。寅年は十二支の三番目ですが、皆さんはよく知っていますね。

この十二支ですが、12種類の動物にどのように決まったのかという疑問に関しては、どうでしょうか。実はいろいろな説があるようですが、一番有名なのは動物たちが元旦に神様の元へあいさつに訪れた順番で決まったという話です。

ある年の年末に、神様が動物たちに「元旦に自分のところへ来たもの、1番から12番目までを1年ずつ交代でその年の大将にする」といいました。動物たちは大将になりたいために、さまざまな計画を立てましたが、猫だけはその話を聞いていませんでした。

神様のところへ行けば良いのか分からない猫は、ねずみに聞きましたが、ねずみは?をついて、元日の次の日を教えました。猫はそれを信じて次の日に神様のところへ行きましたが、その時にはすでに12の動物は決まってしまっていて、誰もいませんでした。という話です。教科書や本で読んだ人もいるかもしれませんね。

しかし、これだけで決まったわけではなく、更に多くの人が馴染みやすく十二支を割り振ったといわれています。

私の家では猫を飼っていますが、茶色の虎模様の猫です。お正月は虎に似せて遊んでいました。

では、この寅ですが、これにはどんな意味があるのでしょうか。

皆さん、虎をイメージしてみてください。大きな身体と鋭い牙からは、勇敢さや力強さ、溢れるほどの自信を感じられるでしょう。

虎は基本的に群れを作らず、一頭で生活しています。動物の世界ではライオンと並び、生態系のなかではトップにいます。大変大きな体をしていますが、基本的な性格は家庭で飼われている猫と大きく変わらないようです。単独行動を好むマイペースな性格で、縄張り意識が強いため、野生の虎は強い力を持つとともに、いつも縄張りを見回るなど強い警戒心を併せ持った動物と言えるでしょう。

そんな性格を持った虎の年です。私たちも行動を起こすときには勇気をもって進み、時には慎重に周りを見渡し物事を判断しながら進められるといいですね。

皆さんは、どんなと寅年にしていきますか。「一年の計は元旦にあり」とも言います。

一人人ひとりがしっかりとした今年の目標を立てて頑張っていきましょう。

話は変わりますが、昨年末からまた、新型コロナ感染者の数が増えてきました。昨日の東京都の感染者は922人でした。沖縄は1414人と圧倒的な感染者数となっています。

今後も益々増えいく傾向にあり、昨年の夏休み明けのような、一日の感染者が5000名を超える感染の第6波到来と予想されます。

ファイナルステージが始まったばかりですが、児童の皆さんの安全を第一に考え、今後の教育活動に変更が出ることもありますので、理解と協力をお願いします。従来のデルタ株よりも強い感染力のオミクロン株も本格的に拡大してきています。

まずは、マスクの完全着用、手指消毒、うがいなど私たちができる感染予防はしっかりとやっていきましょう。

6年生はいよいよ受験期間に入りました。6年生皆で合格を勝ち取るという気持ちで受験委取り組んでください。自分一人が苦しいのではない、仲間が一緒に挑戦していることを忘れないようにしてくださいね。

それでは、今年一年が皆さんにとって素晴らしい年でありますことを願っています。

以上で私の話を終わります。

|管理者| (2022年1月 8日 15:14)

冬晴れの下 グラウンドで全校朝会を行いました。

今日は、先日行われた大縄大会と3年生の速読速解力検定の表彰を行いました。

大縄大会の表彰では、高学年の記録に全校児童が驚きの声を上げていました。

3年生の速読の表彰では、全国2位の成績を収めた児童に銀メダルを手渡しました。

|管理者| (2021年12月20日 19:08)

1・2年生は体験の授業で芋汁の調理実習を行いました。

農家見学の際に掘らせていただいた里芋を調理しての芋汁パーティーです。

「野菜は苦手・・・」という子どもたちも自分の手で収穫し調理した芋汁は

とても美味しかったようで、どのクラスも大なべが空っぽになりました。

|管理者| (2021年12月20日 18:54)

今年度は、コロナ対策のため2学年ずつアリーナで鑑賞しました。

パーカッションパフォーマンスプレイヤーズ(通称 PPP)の皆さんをお招きし、

打楽器の演奏をしていただきました。子どもたちの知らない打楽器の演奏もさることながら

生活の中にあるものも打楽器として演奏して、観て聴いて楽しいユーモアたっぷりの

演奏でした。子どもたちもリズムに乗って手拍子をしてとても楽しい様子でした。

|管理者| (2021年12月16日 18:20)

皆さんおはようございます。

今日は、今年度初めてのグラウンドでの全校朝会です。少し寒いですが、姿勢を正して聞いてください。

前回の朝会で、皆さんがグラウンドなどに一斉に集まることの大切さについて話しました。覚えていますか。災害時などには、できるだけ早く全校児童が避難したかを確認するために、きちんとした集合隊形を作ることが必要であると話しました。その整列のためには、前後左右の列の間隔や、ずれを見て直すなど、一人ひとりが注意力を持って整列することが大切なのです。それからもう一つは、きちんとした姿勢や態度で、前に出た人の話を聴くことができるようにすることでした。これは、グラウンドでの集会やアリーナの入学式や卒業式などの式典でも、きちんと参加する姿勢を習慣付けることでしたね。今までコロナでできませんでしたが、今日はそれを練習する意味も含めての一斉朝会ということになります。

さて、話は変わりますが、1,2年生が千葉県への宿泊から帰ってきた翌日、12月2日に、市ヶ谷にある私学会館で大きな式典が行われました。これは、昭和16年の太平洋戦争の開始時期に、日本全国の私立小学校が、お互いに力を合わせて頑張って行こうと集まってから80年が経ったことを祝うもので、併せて勉強会も行われました。重永前校長先生も会長として式典ではお元気にお話をされていました。

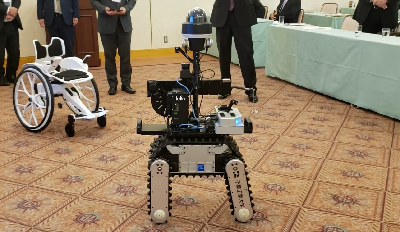

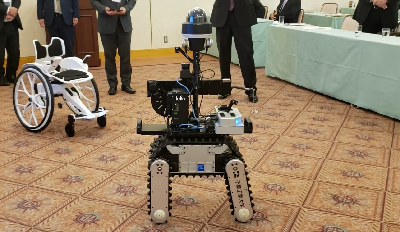

その時の勉強会の中で、「先端ロボットを活用した初等部の科学教育」という話があり、ロボット研究の世界的な大学教授が、現在活躍中のロボットや、開発中のロボットを実際に動かしたりしながら、説明をしてくださいました。

皆さんも見たことがあるかもしれませんが、10年前に起きた東日本大震災で破壊された、福島県にある原子力発電所の建物の中に入って、中の様子を撮影した移動型のロボットや、どんな地形にも合わせて足の形を変えて歩く、虫のような6足歩行ロボット、障害物があると自動で止まる小型の車いすや、快適運転の自転車型のロボットなど、これを見た時にはすごい最先端の技術だと感じましたが、近い将来、必ず私たちの生活の中に入ってくるであろうとも思いました。

実は、私たちの生活を見回して見ると、お掃除ロボットやペット監視ロボット、車の自動操縦や、対話する人型ロボットなどが普及していることに気付きますね。すでに人間と共存を初めていることを再認識したところでした。 ロボット研究は、これからの皆さんとっても大変興味深い分野になっていくものと思います。 今日は時間の関係からここまでにしますが、いずれ紹介していきますね。 最後になりますが、入試間近の6年生の皆さん、いよいよ追い込みの時期になりました。今大事なのは「6年生皆で受験に取り組んでいるのだ」という学年の連帯感です。入試は団体戦です。これまで取り組んできた仲間との一緒の試合であるという事を忘れないでください。自分一人が苦しんでいるのでは無いという事です。皆で励まし合い、入試までの貴重な時間を過ごしてください。いつも言っていますが、焦りは禁物です。体調に気を付け頑張っていきましょう。

|管理者| (2021年12月14日 14:56)

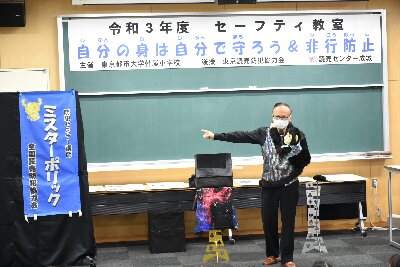

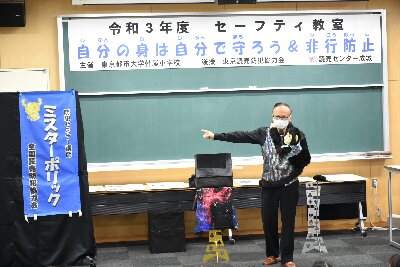

講 師に全国売防犯協力会の大塚隆弘さんをお迎えして、1・3年生対象の

セーフティー教室を開催しました。

1年は、連れ去り被害防止、不審者への対応(いかのおすし)について、

3年には、不審者への対応と非行防止について腹話術や鮮やかな手品を

交えてお話しいただきました。

|管理者| (2021年12月 8日 11:33)

この度、卒業生の保護者様のご厚意で2020東京オリンピックのトーチをお借りすることができました。

コロナ禍で実際にトーチを持って走ることはできなかったそうですが、イベントでお使いになったトーチを持ってきてくださいました。

トーチの素材は、震災時の廃材を使用、デザインは上から見ると桜、雨風にあたっても消えない構造になっているそうです。

また、トーチを握る部分に突起がついていて、そこを握るとちょうど正面にオリンピックのマークがくるように工夫されていることも教えていただきました。

間近で実際のトーチに触れる機会は子どもたちにとって、たいへん貴重な体験となると思います。本当にありがとうございました。ていねいに扱い、子どもたちと楽しませていただきます。

|管理者| (2021年11月22日 10:27)

昨晩の地震 びっくりしましたね。

学校は、何も被害がなく、無事です。

今朝は、交通機関の乱れもあるので気を付けて登校しましょう。

被害にあわれた皆様、謹んでお見舞い申し上げます。

|管理者| (2021年10月 8日 08:30)

本日は、施設見学会にご来校いただき ありがとうございました。

短い時間ではございましたが、校内の様子や本校の教育について少しでもご理解いただけたら

幸いです。

入試まで残すところ1ケ月あまりですが、体調を整えて本番まで頑張ってください。

入学考査当日は、本日同様に感染予防をしっかりと行い皆様をお待ちしております。

|管理者| (2021年9月26日 18:31)

暑かった夏が嘘のような涼しさの中、前期第2ステージの2週目が始まりました。

残念ながら、新型コロナの感染者数が収まらない状況にありますが、校内は一層の感染防止対策に努め、お子様たちを迎えています。

しばらくは、分散登校、短縮授業とご不便をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。

9月1日は、一斉登校でのオープニングセレモニーが行われましたが、子どもたちそれぞれが、夏の研究課題をわきに抱え、久しぶりに登校してきた元気な姿に、何とも言えぬ安心感を持つことができました。それは、この長い夏季休業中において、各ご家庭が健康管理に十分に気を配り、感染防止を行ってくださった証であると感じたからです。心より感謝いたします。

さて、今夏は一年遅れのTOKYOオリンピック・パラリンピックが開催されました。コロナ禍でもあり賛否両論はありましたが、私自身は、参加したアスリートたちの熱戦に心熱く応援をしておりました。選手や選手を取り巻く多くの方々による大変な努力の積み重ねの上に大会が運営されている、このことだけでも、頭が下がる思いですが、さらにスポーツの持つさわやかな感動が大人だけでなく将来を担う子どもたちにも大きな夢を与えてくれたのではないかと思っています。

の大イベントも昨晩終了いたしました。これらの感動が、これからの子どもたちの学校生活に良い影響を与えてくれたらいいなと期待をしています。

現在、学校ではコロナ対策として分散登校を行っていますことは前述しましたが、今後も緊急事態宣言の延長および感染者数の増加など、子どもたちを取り巻く環境が悪化した際には、授業形態を含め変更を行うことがありますのでご理解とご協力をお願いいたします。

保護者のみなさにおかれましても、ご健康にはくれぐれもご留意ください。

|管理者| (2021年9月 6日 11:22)

夏休み最後の週に先生たちも外部の先生をお招きしてICT研修を行いました。

今回は、高崎商科大学准教授・東京都市大学非常勤講師の萩原豪先生から

「Society 5.0とSDGsの関係性を志向したESD」と題して接続可能な社会づくり

の視座から考えるツールとしてのICTについてご講演をいただきました。

|管理者| (2021年9月 6日 10:15)

本校では、7月20日(月)、21日(火)の両日に、進学相談会を実施いたしました。

コロナ禍ではありましたが、安全対策を行ったうえで、受験生、保護者の皆さんに来校いただき、実際に試験監督者を前にしての入試の体験していただきました。その後、監督者による入試問題の解答と解説が行われ、入試時に注意することなどをお伝えしました。参加のお子さまたちは、正解するごとにとても嬉しそうにしていました。

また、相談コーナーでは、受験生、保護者の皆さま方からの学校生活や通学、授業の様子などの質問に、本校の教員がお答えさせていただきました。

これまで、新型コロナ感染症の感染防止の観点から、受験を希望されるお子さま方を学校にお呼びすることができませんでしたが、やっと校内をお見せすることができ、少し胸をなでおろしたところです。ご来校いただきました皆さまには、私ども学校関係者一同、心より感謝申し上げます。

11月の入試に向け、本校ではこの後も各種説明会を行ってまいります。ご参加、ご利用いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

また、多くの皆さまから本校に対しまして、激励のお手紙をいただきましたこと重ねて御礼申し上げます。有難うございました。

|管理者| (2021年7月21日 17:30)

グラウンドの枇杷(ビワ)が熟してきました。

甘ーい香りがします。

低学年が収穫予定です。

|管理者| (2021年6月14日 14:54)

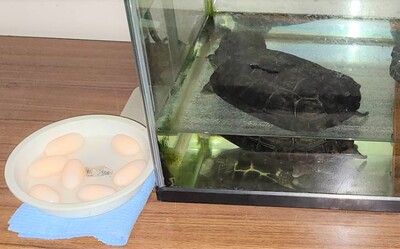

運動会の代休5月31日に付属小のアイドルかめっちが産卵しました。

各クラスに回覧して、子どもたちは間近で卵を観察することができ、

|管理者| (2021年6月 3日 13:06)

|コメント(0)

学校法人五島育英会が所有する八ヶ岳山荘が、残念ながら今年いっぱいで閉館することとなりました。長らくご愛用いただきました児童、保護者の皆さまありがとうございました。

詳しくは、ホームページにお知らせを掲出させていただきますのでご覧ください。

さて、この山荘について少しお話をします。八ヶ岳山荘は、風光明媚な清里高原の閑静な学校寮地区にあり、春夏や秋には林間の散策やハイキング、牧場巡り、冬にはスキー、スノボと山荘付近にはたくさんのアクティビティを楽しめる場所がありました。

-thumb-400x191-11195.jpg)

特にグループ校の児童生徒の林間学校や、夏期の学習合宿、大学のゼミなどで使われることが多かったですね。私自身も中高教員だったころには、生徒を引率して宿泊し飯盛山ハイキングや野辺山天文台などを訪問しました。また、敷地内にはきれいな体育館もあることから運動をするにも適した施設でした。大変思い出の多い八ヶ岳山荘でした。

都市大付属小学校の児童や保護者の皆さんにも、毎年長期休暇などを利用し山荘を利用していただいていました。個人でも宿泊できる施設でしたからたくさん方が利用してくださいました。残念ながら新型コロナによる緊急事態宣言中は、安全対策のため休館となっています。

ご利用を希望される方がいらしたら、今年12月31日までの利用となりますので、緊急事態宣言が解除になり休館が解けた暁には、ぜひ、お申し込みください。

そして、素晴らしい八ヶ岳の景観が望める、八ヶ岳山荘を訪問してみてください。

|管理者| (2021年5月19日 15:31)

(校長発:令和3年3月25日木曜) 晴れのち雨

退職の日まで、あと数日ございますが、皆様に御礼のご挨拶を申し上げたいと存じます。

続きにしたためましたので、ご一読いただけましたら幸甚に存じます。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2021年3月25日 17:29)

|コメント(0)

(校長発:令和3年2月4日木曜) 晴れ 今朝の気温3℃

〇 6年生の挑戦が続いています。くじけることなく、全力を尽くしてほしいと思います。がんばれ!がんばれ!6年生。

〇 本日、木曜日で児童集会の日です。体育委員の皆さんが、あらかじめ収録していた映像も流しながら、Zoomで校庭(グラウンド)での遊び方について説明してくれました。応接室でZoom収録、電子黒板で全校に流すといういつもの仕方で集会でした。様子は1階しか見れませんでしたが、1年生2年生とも、しっかり聞いていました。後日詳報致します。

〇 きょうは児童の皆さんは午前中で早帰りでした。というのは、先生たちの研修会があったからです。東京私立初等学校協会(東初協)の先生たちの一斉研修会です。教科や課題ごとに分かれて・・・全部で15の部会があります。校長・副校長・教頭部会を合わせると16の部会となりますが、その全てをZoomにて行いました。

本校の先生方も参加して勉強致しました。私と松木副校長は「校長・副校長・教頭研修会」に参加して、今しがた終えたところですが、とても勉強になりました。慶應義塾幼稚舎の校医をなさっている徳村先生と康井先生というお二方の医師の講演でした。新型コロナをテーマとして質疑応答も充実した講演会でした。

お二方のお話をお聴きして、都市大付属小として進めてきたコロナ感染予防対策や教育活動が間違っていなかったことを確認できたように思います。まだまだ終息の状況が見通せないこと、そのなかで、何に気をつけなければならないかについてもご教示いただきました。子どもたちを守る決意をさらに固めた一日となりました。

(本日の記事は以上です。)

|管理者| (2021年2月 4日 17:26)

|コメント(0)

(校長発:令和3年2月3日水曜) 晴れ 今朝の気温2℃

寒い中、今日もがんばり、明日も頑張る6年生にエールを送ります。

折り句「6年生頑張れ」に託します。

ろ 6年生の皆さん

く 苦労は必ず報われる

ねん 念願を胸いっぱいにふくらませて

せ 精一杯の努力をつづけて

い 一心不乱にがんばっている皆さん

かん 乾杯の日がくるまでがんばってほしい

はれ 晴れる日はかならずくる

全員に栄冠が輝くことを祈っております。がんばってほしい 我らが6年生!

本日の記事は以上です。

|管理者| (2021年2月 3日 17:55)

|コメント(0)

(校長発:令和3年1月12日火曜) 晴れ 今朝の気温 1℃

※きょうはこれから会議ですので、早めにアップ致します。※餅つきの詳報はもう少しお待ちください。

昨日は成人の日でしたが、現下の状況のもとで、多くの自治体で「成人式」が見送られました。卒業生の姿が目に浮かび、ちょっと切なくなりました。

実施した自治体でも、オンライン形式を取り入れるなど、例年とはちがった趣向になったもようです。なかには中止ではなく、「一生に一度」という大事に配慮して、延期実施というところもあるようです。実施できるときがくることを切に祈ります。

式はなくても、それぞれのご家族、あるいは少数の友人であつまって、超ミニ成人式をして、大人の決意を固め合ったという話もあちこちから聞こえてきました。令和3年の成人の皆さん、逆境をこえて、どの年代の新成人よりも日本と世界を支える力強く我慢強い世代に育ってほしいと思います。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2021年1月12日 15:50)

|コメント(0)

(校長発:令和3年1月8日金曜) 晴れ 今朝の気温0℃

本日より緊急事態宣言が再発令されました。新規感染者が東京都だけでもとんでもない数字になってきたことを受けての再発令です。本日も2,400人近い人数で、昨日が2,500人近かったですから、この2日だけで東京都では5,000人ほどの方が新しく新型コロナに感染したということになります。

5,000人といえば、その人数に達するのにおよそ一ヶ月かかったころもありました。それを2日でクリアしてしまったわけです。かつての「一ヶ月で5,000人」という数字は、一日あたり200人ぐらいです。そのころは一日200人を超えたというのが大ニュースになったわけですから、昨日今日の2,500人前後という数字がいかに大変な数字であるかということですね。

しかし、どんなに大変にみえる状況であっても、国や都道府県知事が強調しているように、全国民あげて予防対策行動をしっかりとれば、新規感染者の人数をおさえることは確実にできることです。感染予防対策行動は繰り返すまでもなく、最初から言われていることですが、3密(密集、密接、密閉)を徹底して避けることをはじめ、手洗い、消毒、マスク、咳エチケットなどを徹底することです。

緊急事態宣言が出されても、今日は、人の往来が減っていないと言われています。人の往来があっても全員が「3密」回避をはじめ上記の予防行動を厳格にとれば大丈夫なのですが、普通は3密回避行動が徹底されれば人の往来は減るはずですから、今日の状況はちょっと心配です。

今回の宣言において文科省は、学校一斉休校はとらないという方針であり、本校もそれにのっとってまいりますが、でも本校は学校再開を12日に延期し、12日以降も児童の登下校がラッシュのピークに重ならないように致しました。また中学受験を控えている6年生には特別の配慮を致しました。すでに皆様にメールやHPで配信しておりますので、ご協力願います。

これまでの人類がさまざまな感染症に打ち勝ってきたように、何としても新型コロナに打ち勝たなければなりません。医療従事者の皆様が献身的な努力を重ねてくださっています。それに報いて新型コロナの感染を少なくしていき、やがては集団免疫ができるところへと進む必要があります。頑張りましょう。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2021年1月 8日 17:13)

|コメント(0)

(校長発:令和2年12月10日木曜) 曇り 今朝の気温7℃

※所用のため、おとといと昨日、ブログを休ませてもらいました。ご容赦願います。

12月8日は、一年前、中国武漢市で新型コロナウイルス(Covid19)が世界で初めて確認された日でした。そして、この12月8日は79年前、日本軍がハワイ真珠湾に奇襲攻撃をかけて戦端を開いた日です。そしてまた、12月8日はお釈迦様が「悟り」を開いた日をお祝いするために、仏教界では「成道会」(じょうどうえ)を開く日でもあります。

お釈迦様にまつわる以外の2件は、良いメモリアルではありませんが、将来の教訓として記憶にとどめなければなりません。私は、二度と悲惨な戦争になることのないよう、新型コロナが早く収束するよう、お釈迦様にお祈りをささげました。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年12月10日 16:45)

|コメント(0)

(校長発:令和2年11月21日土曜) 晴れ

○ 500名を超える新規感染者が都内で2日続きとなりました。人の移動が急激に増えていることに伴うものと言われておりますが、感染防止対策を抜かりなく行えば、ここまで急激な拡大は防げるようにも思います。

Go to トラベルの縮小は必要ですが、かといって経済活動の逼塞(ひっそく)が起きないよう、規制を最小限にすることなど諸般の事情も理解できます。人の移動を、本年前半のように全面自粛というわけにいかない現状では、各事業体はもちろんのこと、個人一人一人の感染防止対策と行動が強く求められています。

11月19日の記事に書きましたように、感染防止対策の行動は難しいことではありません。混雑している電車やバスも、車内で話さなければ飛沫はとばないので安全は保たれます。外食も、大勢で長時間にわたって大声で話しながら食べるのでなければ、神経質に外食自粛ということもないと言われます。3密、濃厚接触をさけること、手洗い消毒を細目にすることが大事です。

明日明後日の連休、どうしても外出しなければならないことがある場合(私も法事で出かけなければなりません)、念には念を入れて感染防止対策をとっていただきたいと思います。お正月まであと一ヶ月ちょっとです。全員が元気にお正月を迎えられるよう、今が正念場、頑張りましょう。

○ きょうは、未就学年少年中組さん対象で施設見学会を予定しておりましたが、この間の大幅な感染拡大を前にして、大勢の外部の方を校内に受け入れることができないと判断し、延期させていただきました。急な決定でしたので、大変なご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。

延期といいましても、年内にできるかどうか分かりませんが、最大限の努力をしてまいりますので、ご了承願います。限定配信による施設見学動画をお届けすることも検討しております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年11月21日 15:31)

|コメント(0)

(校長発:令和2年11月9日月曜) 曇り

※ 今日は、東初協として都知事との面会がありましたので(私立小学校・保護者への都予算からの支援要望について)、午後ずっと都庁へ出かけました。ブログ記事の余裕がありませんので短い記事でご容赦願います。

〇 3年生が社会科学習で、農家見学へ行きました。川崎の農家、三富農園さんへスクールバスとグラウンドバスの二台に乗って行きました。ミニ遠足の趣もありました。農家のお仕事について三富さんより詳しくお聴き致しました。農家の暮らしについてもご説明いただきました。三富さん、本当にありがとうございました。

〇 全校朝会をZoomで開き、計算力大会の表彰も行いました。アリーナで表彰するときは、受賞者が起立しますので、誰が表彰されるのか分かるのですが、Zoomではそうはいきませんので、林先生が呼名するのにしたがって、Zoom画面に満点賞と優秀賞の表彰者が分かるように、清水先生が映し出してくれ、顕彰いたしました。

〇 全校朝会の私の話では、低学年の皆さんにはちょっと難しかったと思いますが(そのことを前置きしましたが)、アメリカ大統領選挙でバイデン新大統領になることが決まったと報じられていること、民主主義や選挙というものは、相手を口汚くののしったり、相手は敵だからやっつけてやろうというようなことでは、混乱が生じるので、そういうことには気をつけなければならないということを学んで欲しいと伝えました。

そして、昨日、秋篠宮さまが皇嗣殿下として内外に宣明された宣明式について触れ、日本の天皇陛下や皇太子殿下、皇嗣殿下は選挙で決まるのではなく、千年を超える伝統の重みで決まっていることを教え、一国の元首が選挙でなく決まることには長所があるということについて話しました。

最後に、本日より給食が再開されること、みんなも楽しみに待っていただろうが、おうちの方も弁当作りの大変さから解放されてホッとしておられるだろうこと、この再開の機会に、食事のありがたさ、作ってくださる人への感謝、それから食中毒を起こさないためにはどうしたら良いかをあらためて考えましょうと話しました。以上です。

(本日の記事は以上です。)

|管理者| (2020年11月 9日 17:47)

|コメント(0)

(校長発:令和2年11月4日 水曜) 晴れ

3日と4日、二日間にわたって令和3年度募集の入学試験を実施いたしましたが、両日とも、大きなトラブルもなく、また体調不良ゆえにお帰りいただく方もいらっしゃらず、私どももほっと致しました。このようにコロナ禍のなかで、入学試験を無事に終えることができましたのは、ひとえに受験生と保護者の皆様のご協力のたまものでございます。心より感謝申し上げます。

両日、皆様とも大変お疲れになったことと思います。

明日の合否発表までご心配が続くと思いますが、いまはごゆっくりお休みくださいませ。

今年も倍率のある入学試験となりました。東京都市大学付属小学校に関心をお寄せいただき受験していただきました皆様に心より感謝を申し上げます。受験された皆様とご家族様のご多幸をお祈り申し上げます。

末筆でございますが、私どもの入試運営に不行き届きのところがございましたらお詫び申し上げます。

(本日の記事は、以上です)

|管理者| (2020年11月 4日 19:58)

|コメント(0)

(校長発:令和2年11月3日火曜 文化の日祝日) 雨のち曇り

コロナ禍のなか、本日の入試が滞りなく実施できましたことは、ひとえに皆様のご協力の賜物でございます。心より感謝申し上げます。

雨天の中で朝早くから並んでいただいた方もいらっしゃいます。

また保護者面接では、最後のグループの方は申し訳ないことに、5時ごろまでお付き合い願うことになりました。 面接員を例年の2倍に増やして対応したのですが、面接終了が予定時間を過ぎることになりましたことお詫び申し上げます。

受験生の皆様はもとより、保護者の皆様も本当にお疲れ様でした。

感染対策をはじめ、入試運営に不行き届き等がないよう万全の注意をはらったつもりでございますが、もし不行き届きがございましたら、その点もお詫び申し上げます。 なお不行き届きの点は、ご遠慮なく受付までお申し出願います。

本日受験の皆様はゆっくりおやすみいただき、疲れをとられますようお祈り申し上げます。

明日第二日受験の皆様は体調管理をしっかりなさってください。コロナはもちろんでございますが、風邪など召されませぬようお祈り申し上げます。

なお、昨年同様反省しているところでございますが(本日は事前アナウンスを致しませんでした)、明日の受験でご来校なさる際、小田急線をご利用なさる方はくれぐれも「快速急行」にはお乗りになりませぬようお願いします。快速急行は成城学園前駅には停まりませんので、ご注意願います。

(本日の記事は以上です。)

|管理者| (2020年11月 3日 17:50)

|コメント(0)

(校長発:令和2年11月2日月曜) 晴れ

いよいよ明日から(3日と4日)、本校入学試験です。

雨が降るとも予報されていますが、皆様お気をつけてお越しください。

感染対策や安全対策に十分な配慮をしてお迎えする体制を整えました。

きょうは全校児童がいつも以上に入念に清掃し、また5年生は特に残って準備にたずさわってくれ、皆様がこころよく校内に入っていただけるよう、頑張ってくれました。

体調管理にもお気をつけいただいて、万全の体調で実力を発揮なさいますよう祈っております。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてごください)

|管理者| (2020年11月 2日 16:50)

|コメント(0)

(校長発:令和2年10月31日土曜) 晴れ

昨日、先週土曜日に開きました音楽鑑賞会の動画をメール配信しましたので、ご確認のうえご覧ください。とても素晴らしい演奏をご堪能いただけると思います。ピアノ奏者の金森大さんがダイジェスト編集してくださり、また石田真奈美さん、大河内淳矢さんも、保護者の皆様へのご提供をこころよくお受け下さいました。心より感謝申し上げます。

さて、いよいよ来週の火曜と水曜日、入学試験です。今年はコロナ禍という非常事態のなかで実施するわけですから感染対策には万全を期しております。皆様の控室も例年の倍に増やしたり、消毒要員も増やすなど、対策を講じております。

対策の一環として、健康帳票のご提出や校内入構時の検温などにご協力いただきます。体調不良や高温の方は、本当に申し訳のないことですが、お受験なさる全員の皆様のご健康を守るためにご入場をおことわりせざるをえませんので、この週末、くれぐれも体調管理に気をつけられて入試本番をお迎えなさるようお願い致します。

お子さんにとって、とても重要な一日となります。私どももご縁を結べますよう心からお祈り申し上げていますので、どうぞご協力願います。

(本日の記事は以上です。)

|管理者| (2020年10月31日 18:19)

|コメント(0)

(校長発:令和2年10月19日月曜) 冷雨

※午後都庁へ出張しましたので、ブログ編集の余裕がなく後日詳報ばかりでございます。ご容赦願います。

※本日も父母の会総務の皆様がご来校、活動してくださいました。連日のように活動いただき、感謝申し上げます。明日の午後は一ツ橋の共立講堂で行われる「私学振興東京都期成大会」に会長さんともどもご参加いただくことになっています。ありがとうございます。

冷たい雨の日でした。子どもたちは音楽発表会の練習をはじめ元気に学校生活を送っておりました。こどもは風の子と申しますが、どんな天候にも負けない活動力には感心致します。子どもからエネルギーをもらって私も頑張りたいと思います。

〇 今朝、後期児童会役員任命式を行いました。新しく選ばれた児童会三役、各委員会委員長、学級委員の皆さんにアリーナに集合してもらって、私から任命状を渡しました。そして、新会長のS君が力強い挨拶をしてくれました。その後、佐藤先生が児童会活動についてS新会長の挨拶にもふれながら話してくれました。S君の力強い挨拶をはじめ、後日詳報致します。なお、任命式の模様は、Zoomで各教室に実況中継致しました。

〇 本日、ガーナ共和国のオチェレ大使がご訪問くださいました。昨年、天皇陛下即位の礼にご参列いただいたガーナ共和国大統領ファーストレディがお忙しい時間を縫って本校をご訪問くださり児童と交流を深めてくださいましたが、そのお礼といって、ガーナの著名な画家の絵画「アカの滝」を贈呈してくださいました。本来、贈呈式は全校児童を集めて実施したかったのですが、コロナ禍ですので、応接室で小規模のスタイルで行わせていただきました。 その模様は動画におさめましたので、後日、全校児童に披露する予定でいます。また絵画もしっかりと装丁してから誰もが見やすいところに掲額することにします。お楽しみに願います。

ところで、ガーナ共和国のオチェレ大使は本校児童にすっかりお馴染みの存在でいらっしゃいます。オチェレ大使がお帰りになるとき、4年生が音楽発表会練習のために玄関で待機していたのですが、大使のお姿を目にして口々に「あ、ガーナ大使!」、「こんにちは」とか、中には「お久しぶりです。」とご挨拶をしました。オチェレ大使も喜んでくださって手を振ってこたえてくださいました。

お久しぶりです、を英語で言ってくれると良いのだけどなあ・・・と私がお願いすると、すかさず学級委員さんが「ロングタイム ノー スィー ・・・・・」と言ってくれたのはさすがでした。

(本日の記事は以上です。)

|管理者| (2020年10月19日 17:45)

|コメント(0)

(校長発:令和2年10月9日金曜) 雨 台風14号接近中です。お気をつけ願います。

※本日、父母の会総務の皆様がご活動くださいました。ありがとうございました。

※一週間、ブログをお休みいただきました。申し訳ありませんでした。

先週2日金曜日が後期始業式でございましたが、私は校長のお話でノーベル賞週間が始まることを伝え、光触媒(ひかりしょくばい)の研究と開発で、年来ノーベル賞候補に挙がっている藤島昭先生のことを教えました。そして、児童らに、「校長先生は、これから一週間、学校を留守にします」とだけ告げて、九州へ帰省いたしました。詳細をお伝えしないまま帰省し申し訳ないことでした。

今週の分散教育懇談会で、1年生2年生4年生5年生の皆様には、私に代わってご挨拶を申しました副校長より、私の私事についてお話をしてくれたようでございます。本日の3年生には私が直接お話し申し上げました。実は、私の母が先週他界したものですから、その葬儀のために帰省したわけでございます。

私がお知らせしないまま帰省しましたのに、葬儀にあたりましては、父母の会から生花をたまわりました。望外のことに深甚より感謝申し上げます。

※さて、来週はいよいよ通常登校となります。体調をととのえて早起きをして登校するようにお願い致します。

本日は、以上のご挨拶だけで、記事を終えさせていただきます。

|管理者| (2020年10月 9日 16:12)

|コメント(0)

(校長発:令和2年9月16日水曜) 晴れ

本日、菅首相が誕生しました。99代目(99人目ではない)の内閣総理大臣だそうです。もし、菅首相のもとで総選挙が行われ、再び菅首相となれば、100代目の節目の首相も菅首相になります。総選挙のあと首相交代があれば、菅首相の次の方が100代目ということになります。

いずれにしても、もうすぐ、百代なのですから、日本の内閣制度もけっこう古くから続いているということになります。

私が、初めて内閣総理大臣を意識したのは、池田勇人総理でした。池田首相は58代目ですから、初代伊藤博文首相から数えて菅総理までのちょうど真ん中を折り返したぐらいの総理ですね。伊藤博文は明治の元勲で歴史的人物。内閣制度をふりかえって私はその歴史的人物に近いというのだから、私も年をとったものだ(笑)

池田首相は、私が小学校1年に上がったばかりの7月に総理大臣に選ばれています。60年安保の岸信介首相(安倍総理の祖父)退陣のあとをうけてなのですが、残念ながら私には60年安保の記憶は残っていません。(つづく)

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年9月16日 17:33)

|コメント(0)

(校長発:令和2年9月12日土曜) 曇り一時雨

本日は、学校公開(授業公開、体験授業)の予定を変更して、分散型施設見学会と致しましたが、突然の変更にもかかわらず、大勢の皆様にお運びいただき、心より感謝申し上げます。

密を避けるため、5回のグループに分けさせていただき、各回7班から8班に分けて教員がご案内申しました。各回わずか30分の時間であり、また過去に例のない運営でしたので、不手際や行き届かなかったところがあったかもしれません。お詫び申し上げます。

大勢のお子様(年長児さん)もお出でくださいました。現下の状況ですので、お子様のご来場は少ないかなと思っていましたら、本当にたくさんのご来場で、私どももお会いできて、とても嬉しく存じました。

皆様とご縁が結べますよう、心からお祈り申し上げ、御礼とさせていただきます。

(本日の記事は以上です。)

|管理者| (2020年9月12日 15:02)

|コメント(0)

(校長発:令和2年8月29日土曜)

安倍首相が潰瘍性大腸炎(かいようせいだいちょうえん)という難病の再発で辞意を表明されました。第一期政権を辞めた時と同じ理由だけに、お気持ちを察するに余りあるものがあります。連続長期在任期間を更新されたばかりですが、長い間、本当にお疲れさまでございました。ご快癒をお祈り申し上げます。

潰瘍性大腸炎をはじめ、難病に苦しむ方々は大勢いらっしゃいます。潰瘍性大腸炎は良い薬ができているということですが、薬が開発されず余命いくばくということで苦しむ方々も多く、今般の新型コロナの出現もそうですが、医学の進歩を超えたところで、まだまだ病気は人類を苦しめつづけるようです。

いざ病気になったときには、お医者様を中心として医療従事者の皆様に頼らざるを得ないだけに、医療従事者の皆様の健康第一をあらためてお祈り申し上げる次第です。

それにしてもストレスをため込むことは良くないようです。皆様も十分にお気をつけ願います。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年8月29日 18:00)

|コメント(0)

(校長発:令和2年8月26日水曜) 晴れ

※夏休みも明日27日までとなり、28日からはセカンドステージが始まります。

体調を整えて登校してください。登校時間等について、すでに一斉メールで

配信、お知らせしておりますので、ご確認のうえ、登校時間に登校してください。

本日、入試説明会を、120名ずつ4グループに分けて実施することを予定しておりました。お申込みいただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

しかしながら、後述のように現下の状況にかんがみて、ご来校いただくのをやめて、動画配信による説明会に切り替えさせていただきました。お申込みいただいたご家庭に動画URLをお送りしましたので、どうぞ、ご覧いただければと存じます。 ご来校をお楽しみになさっていた皆様にお詫び申し上げます。

1件、メール配信に不行き届きがあり、ご登校くださった方がいらっしゃいますが、私どもの不行き届きをお詫び申し上げます。

現在、第二波のピークが過ぎたという報道もございますが、新規感染者の数は、まだまだ6月の説明会にお出でいただいたときと比べれば、大変多うございます。また、入院患者さんや重症者の方も減少しておりません。 そして、いらっしゃった皆様を、少人数編制にして実施するよう変更の余裕もなく、120名の方にお集まりいただくのは感染の危険が大きいと判断して動画配信に切り替えました。

なにとぞ、ご理解たまわれば幸甚に存じます。動画をご覧になった方からご質問メールが届いていますが、ご返事は、後日、まとめてホームページにアップしたいと存じますので、お待ち願います。

それから、9月12日にも学校公開を予定しておりますが(予約申し込みを今も受付中です)、こちらは、ご来校の皆様を少人数編制にいたしまして、校舎施設見学していただく予定でおります。 ただし、その場合でも、授業見学については、児童とご来場客の皆様双方に感染危険があると判断し、中止とさせていただきます。学校の日常(一日の生活など)については、別途動画配信などを検討中です。 こちらも合わせて、なにとぞご理解のほどお願い申し上げます。

(本日の記事は以上です。)

|管理者| (2020年8月26日 17:30)

|コメント(0)

(校長発:令和2年8月7日金曜) 晴れ

夏休みも一週間が過ぎます。先生ブログも明日からしばらくお休みをいただきます。

皆さんとも規則正しい生活を心がけてください。

そして、安全無事に休みを過ごして、再開できるようお互いに努めましょう。

イングリッシュキャンプと東京都ホームページ提供グラフは続きをご覧ください。

|管理者| (2020年8月 7日 15:55)

|コメント(0)

(校長発:令和2年8月6日木曜) 晴れ

※きょうは広島原爆忌。75年が経ちましたが、原爆による放射線のためにまだまだ苦しんでおられる方がいらっしゃいます。核兵器廃絶の日が一日も早くくることを祈らずにはおられません。

さあ、今日は夏休み6日目。明日で一週間になります。短い今年の夏休み、あっという間に過ぎ去りそうですね。充実した夏休みにするためにも、早寝早起きで規則正しい生活を送るようにしてください。

夏休み課題もてきぱきと片付けるように致しましょう。

そういえば、「やってもやらなくても」と言って出した校長課題。ガリバーが行った国のうち、実際に存在する国はどこでしょうか?という課題でしたが、きょう、イングリッシュキャンプに参加した3年生のN君が、「校長先生、分かりましたよ。●●ですよね?」と話しかけてくれました。

とっても嬉しかったには嬉しかったのですが、なんと!周りのみんなに聞こえるような大きな声でした。それで、思わず、シー―ーッと手を口に当てたのですが、周りの子に聞こえてしまったなあ(笑)。でも、ちゃんと取り組んで調べてくれてありがとう。

※東京都ホームページ提供グラフは、続きに掲載してあります。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年8月 6日 17:57)

|コメント(0)

(校長発:令和2年8月5日水曜) 晴れ

※ 本日、昨年度6年生の卒対委員会のお母さま方がご来校、活動なさいました。

返金の件、卒業アルバムの件等の処理のために卒業後も活動してくださっています。

本当にご苦労様です。感謝申し上げます。

今年は、宿泊形式の国際交流プログラムは、海外、国内ともに中止せざるを得なくなりました。しかし、せめて、通い形式で実施することを模索して、学校会場とすることで実施することができることになりましたので、募集しましたところ、49名の応募がありました。

その「TCU-English Camp」が、いよいよ本日より実施です。希望者49名が5つの班に分かれて、三日間のレッスンを受けます。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年8月 5日 17:30)

|コメント(0)

(校長発:令和2年8月4日火曜) 晴れ

夏休み4日目。規則正しい毎日を過ごしていることと思います。

昨日が旧暦の十五夜でした。おとといから満月に見えるようです。昨日も満月に見えました。今日もほぼ満月に見えるはずです。

昨日、友人から「今日の満月は赤く見えるぞ」と連絡が入りましたが、夕刻上り初めのときは夕日と同じ効果で赤く見えたのでしょうが、私が見た時はもう空高く上がっていたときで、いつもの黄色い満月でした。

今夕の月はいかがでしょうか。今年はあまり遠出もできない夏休み、身近なところで、自然観察をしましょう。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年8月 4日 16:25)

|コメント(0)

(校長発:令和2年8月1日土曜) 晴れ後曇り

本日、午後、親父の会有志11名のお父さまが若桐テラスの人工芝カーペットの清掃作業をやってくださいました。7月12日の植木プランター整備作業に続く第二回目の奉仕作業です。

密になっての作業をふせぐために10名前後に参加をしぼってご奉仕くださいました。まことにありがたいことでございます。

炎天下ではありませんでしたが、清掃作業が楽しいと言ってくださいました。頭が下がります。ありがとうございました。詳細は後日ご報告いたします。

※東京都ホームページ提供グラフは、続きに掲載してあります。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年8月 1日 15:56)

|コメント(0)

(校長発:令和2年7月31日金曜) 曇り

※本日も、6年卒対委員のお母さまがご来校、活動していただきました。新型コロナの猛威がおさまらないなかで、いろいろとご苦労いただいております。本当に感謝申し上げます。

いよいよ明日から夏休みです。このご時世です、いつもの年より、健康には十分に気を付けて過ごしていただきたいと思います。3密を避けること、ほんとうにこまめな手洗いをはじめ感染予防対策には念には念を入れて行動すること。8月28日のセカンドステージ・オープニングの日には全員元気にそろうことを祈っております。

私の本日の講話は、ガリバー旅行記についてお話いたしました。そして、ガリバー旅行記の全訳本を読んで、あることを調べてほしいと・・・「校長からの宿題」を出しました。但し、全訳本を読むのは大変です。ほかにも多くの夏休み課題があるので、無理はしなくても良いです、興味のある人は校長宿題にとりくんでみてほしいとお願いしておきました。

その校長宿題をふくめて、後日詳報致します。お待ち願います。

※東京都ホームページ提供グラフは続きでご覧ください。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年7月31日 17:55)

|コメント(0)

(校長発:令和2年7月30日木曜) 曇り

明日31日で本年度ファーストステージが終了します。

大正時代のスペイン風邪以来の新型コロナパンデミックが吹き荒れる中で、休校期間が長引き、さまざまな行事も中止とせざるをえず、例年と違って不十分な学校生活となったファーストステージでした。

そういう中でありながらも、分散登校や通常登校、時差登校において、児童の皆さんが、明るく登校してきてくれたのが本当に救いでした。皆さんに報いるために、ファーストステージの締めくくりの明日、校長講話で何を話そうかと、いま考え中です。

きょう、文部科学省で、休校明けの学校現場の状況がどうなっているかについてヒヤリングがあり、私も日本私立小学校連合会の立場で報告してまいりましたが、文部科学省から「コロナによる危機的状況のなかで、児童生徒のために最大限の支援をしたい」という意向の表明がありました。私立学校に対する支援も怠りなく進めるとも表明してくださいました。

セカンドステージにおいても、知恵をしぼりながら教育活動を進めてまいろうと思います。

保護者の皆様には、困難な中で学校運営にご理解ご協力くださいましたことに、心より御礼申し上げます。

※東京都ホームページ提供グラフは、続きに掲載いたしました。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年7月30日 17:38)

|コメント(0)

(校長発:令和2年7月20日月曜) 晴れ

※きょうも6年生卒対委員会のお母さま方がご来校活動してくださいました。ありがとうございました。

もう早くも7月下旬を迎えました。本来でしたら、今日がSVセレモニー(サマーバケーションセレモニー)の日で、明日から夏休みに入るはずでした。今年の夏休みは8月1日までおあずけということになりましたが、熱中症対策と感染予防対策をしっかりやりつつ、今少し頑張って登校しましょう。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年7月20日 18:15)

|コメント(0)

(校長発:令和2年7月14日火曜) 曇り時々雨

※本日、父母の会総務の皆様がご来校活動してくださいました。心より感謝申し上げます。

〇 本日、6年生が実力テスト、4年生5年生が実力判定テストでした。新型コロナによる休校等により勉強の時間が例年より大幅に少なくなった中でのテストですが、みんな、しっかりと取り組んでいました。好結果が出ることを祈っております。

※6年生は中学内部進学に直接かかわるテストですので、特別制作によるテストで

実力テストと呼んでおります。4年生と5年生は業者作成による実力判定テストを

利用しています。4年生は国算の二科目ですので今日だけの実施。

6年生と5年生は四科目ですので今日明日の二日間で実施します。

6年生と5年生の皆さんは、明日も頑張ってください。

〇 さて、新型コロナウイルスの都内新規感染者が200名を超える日々が続き、昨日今日も100名を大きく超えております。4月時点と大きな違いはございましても、皆様におかれては、日々ご不安ご心配でお過ごしのことかと存じます。 朝のラッシュ過密と下校時の一斉下校による過密をふせぐために、実力テスト等を終えた翌日、7月16日より、時差登校、短縮授業とすることにしました。

詳細は緊急連絡欄にアップしておりますので、

そちらから ご覧願います。学年別の時間割もつけてございますのでご確認願います。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年7月14日 18:05)

|コメント(0)

(校長発:令和2年7月4日土曜) 雨のち曇り

※七夕飾りを本日、玄関に飾りました。その模様は来週ご覧に入れます。本日のご来客の皆様にはご覧いただきました。

本日は、午後1時からと午後3時からの2回、本校に関心のある方をお招きして学校説明会を開催しました。お越しくださいました皆様に心より御礼申し上げます。予約できなかった皆様にはお詫び申し上げます。

※来週の金曜土曜と合わせて合計5回にわたる説明会ですが、各回100名様限定予約制で、

どの回か1回限りの参加と言うことで、合計500名(500家庭)の皆様に直接、本校まで足を

運んでいただいての説明会です。

新型コロナ感染者が再び増加している中での説明会で、ご心配ご不安の方も多かったと思いますが、1回目も2回目も、ご予約いただいた通り、ほぼ定員いっぱいお越しくださいまして、本当にありがとうございました。

ただ、説明会では機器の不具合がありお聞き苦しい点、お見苦しい点がありましたことをお詫び申し上げます。それでも、本校の教育プログラムの大要についてご理解いただけましたら幸甚でございます。ありがとうございました。

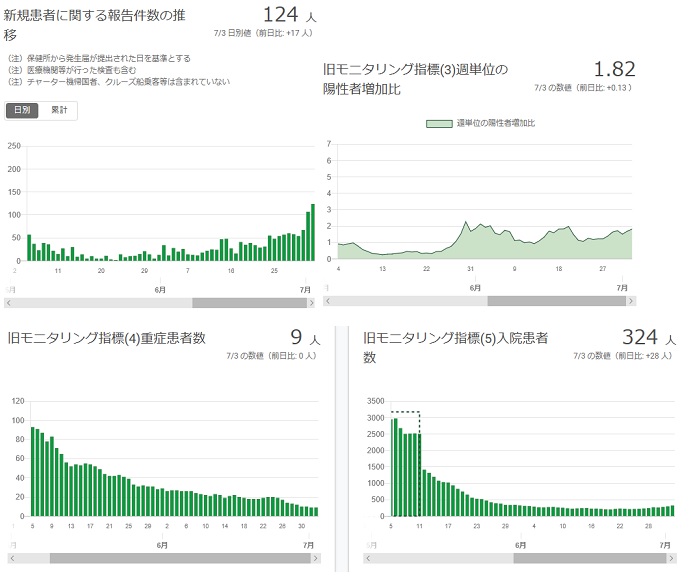

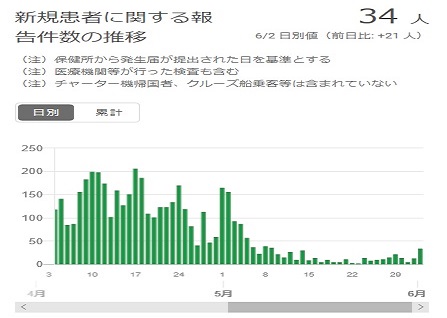

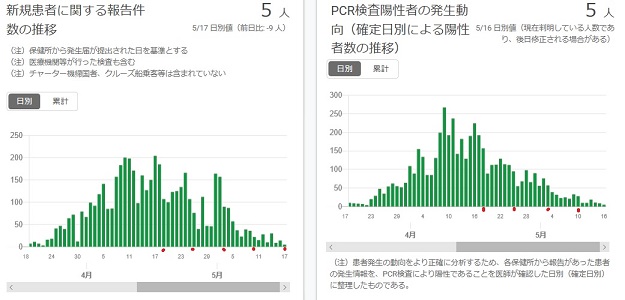

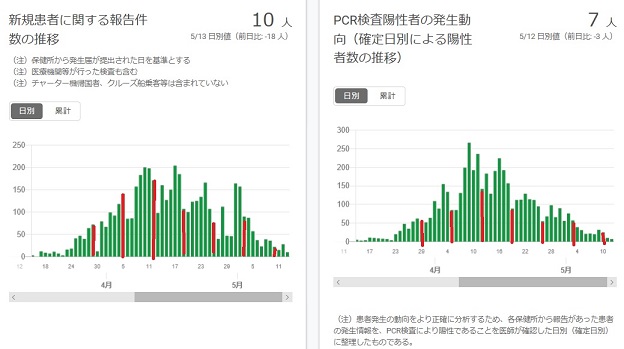

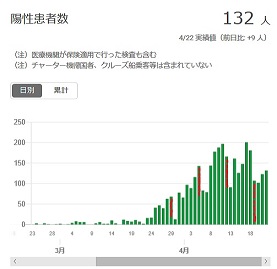

↓ 本日も都内新規感染者が130人を超えたということで、三日連続100人越えとなりました。下の東京都提供グラフをみると、明らかにこの三日間で第二波がやってくるかの勢いに見えます。重傷患者は一桁でとどまっていますが、入院患者が一日あたり20名前後で増えてきているのが不気味です。

都内の医療機関には新型コロナ対応のベッド数が1,000床、確保されているそうですが、このまま入院患者が増え続けると(昨日時点で324名、一昨日より1.1倍加)、二週間で1,000人を超える入院患者となります。ベッド数を上回り、医療崩壊の危険が近づいてきますので、予防体制に万全を尽くす必要があります。本校も気を抜かないで来週も予防のために、しっかり努めてまいりたいと思います。

(本日の記事は以上です。)

|管理者| (2020年7月 4日 17:00)

|コメント(0)

(校長発:令和2年7月1日水曜) 雨のち曇り

※本日、父母の会総務の皆様がご来校活動してくださいました。書面表決として実施された本年度父母の会総会の報告書をまとめて、本日、児童の皆さんを通して各家庭に配布してくださいました。書面表決の準備から集計までを含めて大変な作業だったと思います。本当にありがとうございました。

※また今日は、昨年度6年生卒対委員会のお母さま方もご来校くださいました。感謝申し上げます。

○都内新規感染者の数が止まるところを知りません。昨日54人に続き、今日は67人だそうです。下のグラフは昨日までのものです。

今日は、昨日まで掲載していた2つのグラフに加え、もう2つのグラフも掲載します。(いずれも東京都ホームページ提供)。重傷患者数と入院者数の2つです。こちらの2つを見ると、新規感染者数とは裏腹に、長期的に低下傾向にあります。この新しく加えたグラフによって医療従事者の皆様が本当に頑張ってくださっていることが分かります。あらためて感謝申し上げます。 ※グラフが大きくなりましたので、続きに掲載します。

|管理者| (2020年7月 1日 17:15)

|コメント(0)

(校長発:令和2年6月11日木曜) 曇りのち雨

今日で分散登校が終わります。来週からは時差登校ではありますが、全学年一斉登校、毎日登校となります。やっと全学年がそろっての学校生活となります。午後は、曜日を変えて学年別の教育懇談会です。来週土曜日(20日)は1年生の「入学式」も挙行致します。3密と感染防止に気を付けて学校運営に努めてまいります。

長い間、保護者の皆様にはご心労をお掛けしながら、長期休校と分散登校にご協力たまわりまして、本当に心から感謝申し上げます。今後ともどうぞご協力のほどお願い申し上げます。

※今日の都内新規感染者は22人だそうです。5日ぶりの20人超えです。やっぱり20人を超えるとドキッとしますね。これが早く10人超えでもドキッとし、一桁でもドキッとするようになることを祈ります。いや、1人出てもドキッとする日がくるようにですし、もちろん目標は毎日ゼロ人です。

都内はもとより全国の感染なさっている方々の一日も早い回復をお祈り申し上げます。

本日の記事は以上です。

|管理者| (2020年6月11日 17:45)

|コメント(0)

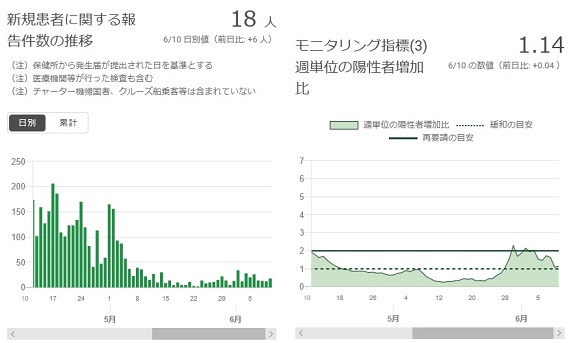

(校長発:令和2年6月10日水曜) 晴れ

東京の新規感染者は、昨日が12人、今日10日は18人だそうです。4日連続で20人を下回りました。先週、20人以上の日が連続し、30人以上の日もあったことからすれば、落ち着きの兆しが見えるようです。もちろん油断は禁物ですが、下のグラフをみても揺り戻しにはならないように見えます。週当たりの「陽性者増加比率」も低下傾向かなあと思われます。

そういうこともあって、12日には東京アラートの解除が検討されているそうです。医療従事者の皆様の献身的なご尽力と人々の協力が実を結んで欲しいと思います。

※ちょっとトピックスを・・・今朝、通勤途上、ある運送会社トラックのコンテナの後ろに「人生の春夏秋冬 どうせ来るなら 冬よ先に来い」と書かれていました。調べてみると、けっこう流布(るふ)されている言葉のようですね。私は初めて知りました。なるほどですね。「若いうちの苦労は勝手でもせよ」という言葉がありますが、「人生の冬」は早く経験した方が・・・どうかなあ・・・と思いながら、そうか、この言葉のミソは「どうせ来るなら」というところにあることに気が付きました。それなら、最後に苦労するよりは、先にきて苦労した方が良いですね。

↓ 東京都ホームページ提供

本日の記事は以上です。

|管理者| (2020年6月10日 18:03)

|コメント(0)

(校長発:令和2年6月9日火曜) 晴れ

今日も暑い日です、1年生保護者の皆様をはじめ送迎の皆様には暑熱のなかでの送迎に心より感謝申し上げます。 また、きょうも父母の会総務のお母さま方がご来校くださって、本年度父母の会活動について諸準備を進めてくださっています。感謝申し上げます。

今週も家庭学習は、「eboardホームスクール」でお勉強に取り組んでください。余力のある子は上の学年の授業にも、ダメ元でチャレンジしてみましょう。

今日は出かけますので早めに短い記事でアップしております。私立学校関係も少しずつ動きを取り戻してきております。これまでは、ほとんどがZOOMミーティングだったり書面会議だったりでしたが、3密を避けるために広くて窓等を開放できる場所を確保して集まって打ち合わせをする方向へ切り替え始めました。 きょうは飯田橋まで出かけます。3密は避けても時間は極力短くするということで集まります。

↓ 今日の東京都ホームページ提供です。右側の「週単位の要請者増加比率」のグラフをみると、予断を許さないことが分かりますね。私も気を付けて移動し、建物に入るときには手洗い消毒をしっかりとしたいと思います。

(本日の記事は以上です。)

|管理者| (2020年6月 9日 13:15)

|コメント(0)

(校長発:令和2年6月8日月曜) 晴れ

今週も家庭学習は、「eboardホームスクール」でお勉強に取り組んでください。余力のある子は上の学年の授業にも、ダメ元でチャレンジしてみましょう。

東京都の新規感染者が横ばい気味ではありますが、なかなか一桁の人数に戻りませんね。引き続き警戒を強めていきたいと思っております。来週は時差登校となりますので、今後、新規感染者が大きく増える方向となって、分散登校に戻ることがないように願っております。

今年度はたくさんの行事やイベントを中止することとなり、楽しい学校生活が送れなくなっている中で、通常登校が短くなるのは子供たちの成長にとって由々しいことだと考えています。この子たちが大人になったときに、「あのコロナウイルスで休校が長く続いた時があったが、でも、みんなといろいろと工夫して頑張ったよなあ。」と振り返ることができることが大切だと思っております。

私どもも、子供たちの充実した学校生活を取り戻すために、あれこれと知恵を絞っていきたいと思っております。時差登校となる来週は、学年ごとの教育懇談会も予定しておりますので、どうぞ万障繰り合わせてお出かけ願います。本日は以上の短い記事で失礼します。

(本日の記事は以上です。)

|管理者| (2020年6月 8日 18:45)

|コメント(0)

(校長発:令和2年6月4日木曜) 晴れ

※本日、父母の会の昨年度総務の皆様がご来校になりました。 本来であれば、5月に父母の会新役員会を開き、今月は父母の会総会を開く段取りですが、それが全くできないという事情のなかで、本年度の父母の会活動をどのように進めていくかについて、話し合ってくださいました。近々、皆様のお手元に会長と総務の皆様からのお便りが届くことになりますが、諸般ご理解のうえ、種々ご協力のほど、私からもお願い申し上げます。

さて、今日も天気が良くて暑くなりました。昨日、暑熱馴化(順化)のことを書きましたが、この夏は、新型コロナウイルス対策と熱中症予防対策の両方を進めなければなりません。

環境省より熱中症予防パンフレットが届きましたので、全校児童に配布致しました。(次のページに表紙写真)

パンフレットに書かれてあるのは、 1、どうして熱中症になるのか。 2、どんな時に熱中症になりやすいのか。 3、熱中症にならないための5つのポイント。 4、食事の大切さ。 5、熱中症予防のための5つの声掛け。 以上の5点が要領よくまとめられています。

ご家庭でもご確認いただいて、お子さんの自覚が高まるよう話し合っていただけたらと存じます。もちろん、学校でもしっかり指導してまいります。新型コロナが収束するまで、接触感染防止のため学校冷水器は使用をとりやめますので、水筒持参をお忘れなくお願い致します。当分の間はペットボトル持参も認めております。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年6月 4日 17:50)

|コメント(0)

(校長発:令和2年6月3日水曜) 晴れ

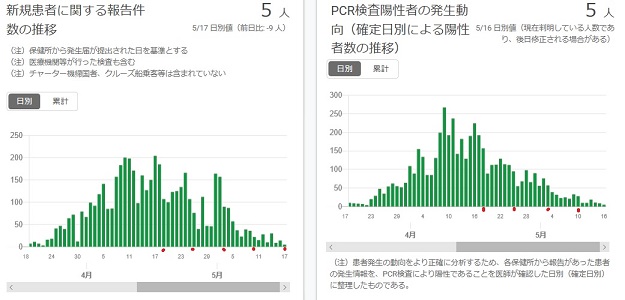

5月17日以来、二週間ぶりに、東京都ホームページ提供の日別新規感染者グラフを貼ります。

昨日、都民の警戒心に再び灯をともすために発動された「東京アラート」に触発されたからですが、グラフをみると、5月16日以降、「低空飛行」状態で安定していたのが、5月24日以降、少しではありますが上向きになってきているのが確かに読み取れます。

それでも、20人を上回ることがなかったために、私自身、「第一波はこのまま収束に向かうのかな?」と何となく感じていて、第二波がいつ来るのかと、そちらの方に心配の方向を向けていたように思います。 言ってみれば「高をくくっていた」わけです。児童と教職員の感染予防に抜かりのないよう対策は従前どおりにやっておりますが、心の中で「高をくくり始めていた」ことを、昨日の都庁とレインボーブリッジの赤い色をみて、反省したところです。

昨日の34人の数字は、帰宅してから家人に教えてもらったのですが、ぎくりとしました。そしてニュースで都庁とレインボーブリッジが赤く染められているのをみて、気持ちを引き締めなおしたところです。

そして、夜が明け、今朝の出勤途上、成育医療センターで心血を注いでおられる医師の先生に偶然お会いしました。これもまた、気持ちを引き締めよとのサインだなと思ったことでした。

今朝、職員朝礼でも全教職員で、あらためて感染予防対策に抜かりのないよう引き締めていこうと打ち合わせて、本日の2年生、4年生、6年生の登校を迎えました。東京アラートが出る出ないにかかわらず、完全収束まで気持ちを引き締めてまいります。第二波の方へ心配の心を向けるのではなく、まずは第一波の完全収束に全身全霊を打ち込みます。

|管理者| (2020年6月 3日 17:25)

|コメント(0)

(校長発:令和2年6月2日火曜) 晴れ

昨日までの梅雨模様の天気とはちがって、今日は、晴れ上がりました。今日登校してきた児童のうち、今日は晴れた空の下で、5年生が外遊びができる日。

みんな、泥警などの鬼ごっこをやって楽しんでいました。 ボール遊びは接触感染をふせぐ目的から禁止なので、子どもたちにはつまらないかなと申し訳なく思っていましたが、5年生は体を思いっきり動かせるのが嬉しいらしく、思う存分飛び回っていました。遊び時間がおわって教室にもどるときには教師がつきそって手指消毒をしました。

明日からも、雨天でない限り、学年交代で外遊びの時間があります。

でも、晴れるとやっぱり気温が上がりますね。先日、「暑熱馴化(順化)」(しょねつじゅんか)という言葉を聞きました。人間を含めて動物は真夏に向かう前に、少しずつ体を暑さに慣れさせていく働きが備わっているのだそうで、そのおかげで真夏の猛烈な暑さでも熱中症にならず、暑さをしのげるようになるのだそうです。それが暑熱馴化(順化)という働きだそうです。

それが、今年は緊急事態宣言のもと外出自粛がつづき、大勢の人が暑熱馴化(順化)のチャンスを奪われているため、熱中症になりやすい体のまま真夏を迎えることになると心配されているそうです。学校では子どもたちに「3密」を避けるなど感染予防対策に気を付けながら、体を動かしてもらって暑熱馴化(順化)に対応していきたいと思っております。

|管理者| (2020年6月 2日 17:40)

|コメント(0)

(校長発:令和2年6月1日月曜) 雨

本日より三ヶ月ぶりの学校再開となりました。奇しくも本校創立記念日に当たりました。すでにお知らせしておりますように、通常は創立記念日を休校としてお祝いしておりますが、今年は学校再開が解禁された初日であり、諸般遅れをとりもどす狙いもあり、登校日としました。

今日と明日と二日間の午前と午後をつかって全校児童が登校してきます。

創立記念日のお祝いと新型コロナ流行の収束をねがって、特製どらやきを作り配布することと致しました。(都市大グループ御用達のお店特注です。) ご笑納願います。

先週金曜日(29日)、航空自衛隊のブルーインパルス部隊が、新型コロナパンデミックのなかで、人々の命を守るために不眠不休で心血をそそいでくださっている医療従事者の皆様に敬意と感謝を表するために、とても粋な計らいをしてくれましたね。

東京と周辺の各県をまたぐ形での編隊飛行・・・私も、出勤していた数名の教職員に声をかけて一緒に謹んで拝見させていただきましたが、見ていて胸が熱くなりました。 医療従事者の皆様に感謝の気持ちを表すために、あちらこちらで工夫されていますが、このブルーインパルスの計らいは圧巻でした。

私は、向こうからはこちらが見えないことを承知で、大空の飛行編隊に向かって大きく手を振ってしまいました。振らずにはおれませんでした。ブルーインパルスの流す白雲を見ておられる医療従事者に感謝、敬意、連帯をあらわしたかった、また、こんな粋な計らいをしてくれた航空自衛隊とブルーインパルスに感謝したかった・・・そういう気持ちで手を振ったのでした。

↓ ご覧になれなかった方々は、下のリンクをクリックしてください。YouTube動画がたくさんアップされています。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年6月 1日 17:34)

|コメント(0)

(校長発:令和2年5月28日木曜) 晴れ

今週も家庭学習は、「eboardホームスクール」でお勉強に取り組んでください。余力のある子は上の学年の授業にも、ダメ元でチャレンジしてみましょう。

本日は、1年生、3年生、5年生のいずれも男子が登校してきました。1年生の保護者の皆様にはお迎え時、校庭人工芝の上でお待ちいただいておりますが、きょう、初めてお子様といっしょに、藤棚ミストを体感していただきました。1年生男子の皆さんはとても喜んでいました。来週はミストを常時出しますので、1年生女子の皆さんにはもちろん、上級生も体感していただけます。

来週からはいよいよ学校再開となります。クラス半数ずつの登校には変わりありませんが、男女混合登校になります。また3学年が同時登校にもなります。そして、創立記念日を休校とはせず、登校していただく学年・班があります。何よりも学校滞在時間が長くなります。感染対策には万全を期しますので、ご安心のうえ、お子様を登校させていただきますようお願い申し上げます。第1第2週は、お休みでも欠席扱いにしない点は5月までと同じです。

7月の本格的な通常登校に向けて走り出すことになりますので、なにとぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年5月28日 18:45)

|コメント(0)

(校長発:令和2年5月27日水曜) 晴れ

↓ 今週も家庭学習は、「eboardホームスクール」でお勉強に取り組んでください。余力のある子は上の学年の授業にも、ダメ元でチャレンジしてみましょう。

今日の分散登校は、2年生4年生6年生、いずれも男子の登校でした。分散登校のはじめごろは緊張した表情でしたが、もう何回目かとなると上級生らしく余裕しゃくしゃくの感があります。6月に入ると、分散登校が週二回に増え、中旬以降は毎日になり、1年生との共同生活が始まりますので、1年生のためにも、上級生らしい気持ちのゆとりをもって、迎えてあげてほしいと願っています。

そのためには私たち教員も頑張ってまいります。 もっともっと力をつけるために、明日は教員研修会を、放課後、開きます。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年5月27日 18:15)

|コメント(0)

(校長発:令和2年5月26日火曜) 曇り

今日は、1年3年5年のいずれも女子の分散登校でした。皆、元気な様子で登校してくれているのが何よりです。

分散登校をお休みになっている1年生と保護者の皆様は、登校している子らとの差がつくのではないかとご心配なさっていると思いますが、そのご心配は無用とお心得いただければと存じます。登校できるようになったあかつきに、教員がしっかりフォロー致します。回りのおともだちもやさしく接するように教員が導いてまいります。それが学校の務めと、私どもも十分に心してまいります。

お子様の心は今も登校しているというお気持ちで、来たる登校の日をお迎えくださいますようお願い申し上げます。教職員一同、心よりお待ちしております。6月20日は、webではない「リアル入学式」をクラス別に執り行います。入学記念写真も撮りますので、ご期待願います。

↓ 今週も家庭学習は、「eboardホームスクール」でお勉強に取り組んでください。余力のある子は上の学年の授業にも、ダメ元でチャレンジしてみましょう。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください))

|管理者| (2020年5月26日 18:27)

|コメント(0)

(校長発:令和2年5月25日月曜) 晴れ

↓ 「eboardホームスクール」でお勉強に取り組んでください。余力のある子は上の学年の授業にも、ダメ元でチャレンジしてみましょう。

↓

本日午後、残っていた首都圏と北海道の緊急事態宣言も解除されました。感染拡大防止策などの油断禁物状態は続きますが、学校再開をふくめて社会が広く動き出します。 自粛で経済的に追い詰められている人々に一刻もはやく落ち着いた生活がもどるよう祈ります。

本校では5月いっぱいは今のまま短時間の分散登校を続け、6月に入ってから学校再開としたいと思いますが、6月学校再開しても分散登校にしたいと思っております。6月は、今の分散登校より幅を広げますが、その広げ方についても、段階を追って広げる方法をとりたいと思っています。

完全通常登校にするのは、7月からにすることを検討しています。 確実な詳細連絡は、明日(26日火曜)、一斉メール配信等でお伝えしますので、明日の情報配信でご確認願います。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年5月25日 18:35)

|コメント(0)

(校長発:令和2年5月21日木曜) 曇り

↓ 「eboardホームスクール」でお勉強に取り組んでください。余力のある子は他学年のものにもチャレンジしてみましょう。ダメ元です。↓

きょうは、1年3年5年の男子の分散登校でした。

1年生は男女ともに、3回の登校を終えたことになります。きょうは、少しずつ学校に慣れてきた雰囲気がみられました。私ども教員に対する挨拶も軽やかになってきて、嬉しく思います。帰り際にお父さんに手を引かれた1年生が、「きょうは校長先生はいなかったね」と言っているのが聞こえてきました。そうか、今日は私は教室の方を回らなかったからなあと反省しつつ、ここにいるよと声をかけると、あ!という表情で、にこやかな嬉しそうな表情を向けてくれました。私の方が嬉しくなりました。

お隣の付属中高長野校長が、1年生の姿をみてほのぼのとすると言ってくださったことは前にもお伝えしたと思いますが、きょうも電話をくれて、上級生もそうだけど、小さな1年生の姿を拝見すると、コロナに負けず、この子たちの将来に幸あれと思いましたよと言ってくださいました。

きょうの東京都内の新たな感染者数は11人だったということです。直近一週間の新規感染者合計は59人となり、緊急事態宣言解除の目安の70人/週を割り込んだということです。少し朗報に聞こえますが、首都圏は一体ということで、神奈川県の人数が若干増えていますので、楽観はできません。

そしてまた、5月はまだ10日のこっていますので、今後、東京も再び増えないとは断言できないので、引き続き警戒を強めていかなければなりません。6月学校再開のためにも、首都圏の皆様のご協力を引き続きお願い致します。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年5月21日 19:05)

|コメント(0)

(校長発:令和2年5月20日水曜) 曇り

↓ 「eboardホームスクール」でお勉強に取り組んでください。余力のある子は他学年のものにもチャレンジしてみましょう。ダメ元です。↓

きょうは、2年生、4年生、6年生、いずれも男子が分散登校してきました。6年生男子は、外出自粛でずいぶんうずうずしているのか、登校してきて密なコミュニケーションをとりがちな子が何名か見受けられました。注意すると、すぐに「ソーシャルディスタンシング」しましたが、分散登校は通常登校とは違いますし、緊急事態宣言が解除されてからの通常登校になっても、(といってもしばらくは本校は分散登校にする可能性を模索していますが)、三密を避けることをしばらく続けなければなりません。そういう意味からも、ご家庭におかれても、ソーシャルディスタンスの意義について話し合っていただければと存じます。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年5月20日 18:26)

|コメント(0)

(校長発:令和2年5月19日火曜) 雨のち曇り

↓ 「eboardホームスクール」でお勉強に取り組んでください。余力のある子は他学年のものにもチャレンジしてみましょう。ダメ元です。↓

今日の都内の新たな感染者は5名だそうです。昨日が10名で おとといが5名。10日連続で30名以下となりました。50名以下だと13日連続となります。分散登校をしておりますが、学校としても気を緩めないで、児童を「3密」から守って対処していきたいと存じます。

きょうは、1年生・3年生・5年生(いずれも女子)の分散登校でした。1年生は二回目の登校でしたが、3年生と5年生は進級してから初めての登校です。学校には慣れているはずですが、やっぱり新年度になって初めて、それも前年度からすればおよそ2か月ぶりの登校ですので、やはり緊張感がただよっていました。

3年生と5年生に、「お久しぶりですね」と声をかけましたが、にっこりする子もいれば、緊張したまま うなずく子もいました。やっぱり緊張しますよね。6月登校再開できることを祈っておりますが、こういう分散登校のなかで、少しずつ緊張をほぐしてもらえればと思います。

登校ではなく在宅学習の子たちも、ZOOMミーティングでクラスメートの顔を見て、学校に通うイメージを膨らませて(ふくらませて)くれれば、登校再開の暁(あかつき)の緊張が少しでも ほぐれると思います。頑張ってくださいね。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年5月19日 18:24)

|コメント(0)

(校長発:令和2年5月18日月曜) 曇り一時ぱらつき雨

↓ 今週も、「eboardホームスクール」でお勉強に取り組んでください。↓

きょうは2年生、4年生、6年生、いずれも女子ですが、分散登校してきました。2年生と4年生は新年度になってから初めての登校です。みんな元気そうにしていて何よりに思いました。

下は東京都ホームページ提供のグラフです。昨日の新規感染者が5名。3月下旬のグラフに近づいてきています。しかしながら、気を緩めないよう国や都、関係方面から再々呼びかけられています。「密」を避ける努力はまだまだ続ける必要があります。6月学校再開ができるよう、お互いに頑張りましょう。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年5月18日 18:18)

|コメント(0)

(令和2年5月14日木曜) 晴れ

1年生男子の初登校については、続きをお読み願います。

↓ 以下、「eboardホームスクール」のリンクです。今週はこちらを、クリックしてご利用願います。 今まで私がご紹介したものと かぶるものもありますが、復習ということで、お取り組みいただければと存じます。↓

〇 本日夕方6時、首相記者会見において、39県の緊急事態宣言の解除が発表されました。それでも、気持ちをゆるめた途端に再拡大したケースを各国が経験しているので、さらには愛媛県ではクラスター感染も報道されておりますので、気を緩めないよう要請がなされました。 県をまたいだ移動は当分の間、自粛を続け、3密を避けるなどの予防対策の徹底は続けてほしいという要請もなされました。

解除されない首都圏においては、東京都の新規感染者が本日30名にのぼりました。・・・40日割込みが9日連続に伸びましたが、昨日よりも20名増えたわけです・・・予断を許さない状態が続いていると言えます。

本校においても今後の動向を注視しつつ、6月以降の学校再開についても、慎重に対応を決めてまいりたいと思っております。

↓ 東京都ホームページ提供。今日から、確定情報による日別推移(下グラフの右側)も掲載されています。確定情報ですので速報より1日遅れとなっているようです。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年5月14日 18:38)

|コメント(0)

(校長発:令和2年5月13日水曜) 晴れ

↓ 以下、「eboardホームスクール」のリンクです。今週はこちらを、クリックしてご利用願います。

※ 本校も契約している「日本教育新聞」のwebサイトで紹介されています。

学校についてはリンクフリーのサイトです。

本日も、わずかの時間ではありますが、6年生男子がほとんど登校してきました。生活リズムを整えたいと思って電車でやってきた子もいました。電車はがらすきだったと言っていました。

昨日も言いましたが、現在の登校日は、それぞれのご家庭の判断ですので、私どもは登校児童、在宅児童のいずれにもエールを送っております。皆様とも感染予防には引き続き警戒をしていただきたいと思います。

下のグラフは昨日までの東京都新規感染者の日別グラフです。(東京都ホームページ提供。) 本日が10名という報道ですので、8日連続で40名割れとなりました。このまま緊急事態宣言解除となってほしいですが、でも行政や報道が言う通り、ちょっとの油断がぶりかえしにつながる危険があります。私どもも登校日設定にあっても、感染予防には厳重な体制をくんでまいります。

↓ 日曜日を赤くしております。

|管理者| (2020年5月13日 18:56)

|コメント(0)

(校長発:令和2年5月12日火曜) 雨のち晴れ

1年生女子の登校については、続きを読んでください。

↓ 以下、「eboardホームスクール」のリンクです。今週はこちらを、クリックしてご利用願います。

※ 本校も契約している「日本教育新聞」のwebサイトで紹介されています。学校についてはリンクフリーのサイトです。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年5月12日 16:48)

|コメント(0)

【校長発:令和2年5月11日月曜】 晴れ

※今日のブログは午前の早いうちにアップしております。

※きょうは10時より6年生女子の登校です。(ご不安のある家庭の休みは欠席としません。)

みんな元気に登校してきてくれました。保護者の皆様のご協力ありがとうございます。交通機関をつかっての登校児童の皆さんもいましたが、ご家庭によっては、お忙しいなか、お車送迎等のご協力をいただいたところもあります。皆様の諸般ご協力に感謝申し上げます。

登校されなかった皆さんのご家庭におかれても、家庭学習に意を配っていただいていることと存じます。ご協力に心より感謝申し上げます。

登校できなかった児童の皆さんのご家庭に、本日わたした課題等を郵送致しました。

↓ 以下は、先週ご紹介した時間割形式のサイトです。学年別時間割です。どうぞ、クリックしてご利用願います。

※ 本校も契約している「日本教育新聞」のwebサイトで紹介されています。学校についてはリンクフリーのサイトです。

(続きはありません)

|管理者| (2020年5月11日 09:32)

|コメント(0)

(校長発:令和2年5月8日金曜) 晴れ

本日は、初めてZOOMを使った学級活動を行いました。ほとんどのご家庭より児童の皆さんが参加してくれましたことに感謝申し上げます。参加できなかったご家庭には担任の方から電話連絡を入れさせていただきました。各クラスとも、2名前後でしたが、参加できないご家庭が増えると担任の負担が増えますので、本日ご参加のご家庭はなにとぞ今後ともご協力のほどお願い申し上げます。

各担任も、画面越しであっても、本年度受け持つクラスの皆さんと初めて触れ合えることができて、とても感動しておりました。元気な皆さんから元気をもらえた、勇気をもらえたと語っておりました。

さて、本日はNHK for School ビデオご紹介はお休みいただきます。

その代わり、とても有意義なサイトをご紹介します。すでに見つけて取り組んでいるお友達もいるかもしれませんが、引き続き、チャレンジしてください。「eaboardホームスクール」さんです。学年ごとに小1から中3まで、時間割スタイルで一週間の授業を組み立ててくださっています。しかも、NHK for Schoolと同じく学校サイトで利用するのは、リンクフリーというありがたい取り組みをしていただいています。

本校も契約している「日本教育新聞」のwebサイトで紹介されていました。

↓ どうぞ、クリックして開いて、自分の学年のボタンを押して勉強してください。

(本日の記事は以上です。)

|管理者| (2020年5月 8日 18:40)

|コメント(0)

(校長発:令和2年5月7日木曜) 晴れ

大型連休が終わりました。今年は外出自粛なのでゴールデン(黄金の)とは言えないものでしたが、皆様ともお元気でお過ごしになられたら嬉しく思います。 私は、もちろん遠出はせず、家で読書、ときどき近所散歩、庭の手入れに精を出した連休でした。

いつものように東京都ホームページ提供の昨日までの感染者推移グラフをご覧に入れます。昨日が38人、今日は23人だったそうですから、これで5日連続で100人を割り込みました。でも連休中で検査総数が少なかったからかもしれません。まだまだ油断禁物です。

本校も、世田谷区の小学校と同じように、5月いっぱいの休校と決めましたが、「予定」としました。政府が状況の変化によっては「緊急事態宣言」解除もありえるとしていることもあり、収束を強く願っての「予定」という表現です。休校解除にならない場合でも、分散登校日(登校自由)を設定しますが、一日も早く全校登校が訪れることを祈りたいと思います。分散登校やZOOM配信の詳細は、メール配信または

ホームページ「緊急連絡欄」をご覧ください。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年5月 7日 19:15)

|コメント(0)

(校長発:令和2年5月1日金曜) 晴れ

※明日から私も連休に入りますので、ブログ配信はお休みいただきます。毎年、私はゴールデンウィークには帰省して老母見舞いをしておりましたが、今年は出かけることができませんので、先日電話で帰省できない旨を伝えました。

皆様も、お元気にお過ごしください。児童の皆さんは、おいしいものをおねだりするだけではなく、自分でも料理に挑戦して、おうちの方に喜んでもらってください。外に出かけられない分、楽しいゴールデンウィークになると思いますよ。

10日までお休みとお伝えしていますが、私は、11日以降も休校を延長することになると見込んでおります。 そのときには5月7日から遠くないうちにお伝えいたします。まだるっこしいと思われる方も多いと思いますが、都市大グループ全体で動かなければならないことをご理解いただき、ご容赦願います。

↓ 下のグラフは東京都ホームページ提供。赤は日曜日です。このまま収束に向かうと良いですね。そのためには油断禁物で予防行動をとることですね。お互いに頑張りましょう。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年5月 1日 18:14)

|コメント(0)

(校長発:令和2年4月30日) 晴れ

今日は、この記事の前に、もう一本記事を配信しています。ご覧になっていない方は、

こちらをクリックしてください。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年4月30日 17:52)

|コメント(0)

(校長発:令和2年4月28日火曜) 晴れ後、雨

都内の新たな感染者が、昨日も前日に続いて100名以内となりました。しかし、収束に向かうためには10名台が連続することが要件ということからすれば、まだまだ距離があります。引き続き予防行動を頑張りましょう。

↓ 東京都ホームページ提供。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年4月28日 17:11)

|コメント(0)

(校長発:令和2年4月27日月曜)

※きょうは午前中にアップしています。NHK for school のビデオは「続き」でご覧ください。

通常登校であれば、きょうは父母の会新役員会の日です。 1年生保護者の皆様からも新役員の方が選ばれて、本日、一年間のスタートをきるはずでした。選出がしばらくずれこむことになりますが、旧総務の皆さんには、それまでの間、ご心労をおかけしますが、よろしくお願い致します。

下の表は昨日(26日)までの東京都の日別感染者数のグラフです。(東京都ホームページ提供)。昨日13日ぶりに100名を割り込みましたが、専門家の皆さんによれば、少しも安心できる数字ではないということですね。一日の新たな感染者が10名台まで下がらなければ収束に向かっているとは言えないようです。 ひきつづき、予防対策にお勉め願います。ただ、気持ちは、必ず収束に向かうのだと前向きにとらえて、前向きに日常生活を工夫することが「免疫力」の向上につながるそうです。

政府が企業に対して5月10日までの休業日延長を要請し、東京都も都内学校の10日までの延長を要請しました。 本校においても、ゴールデンウィーク明けの学校再開の可否ならびに対応について、保護者の皆様に近々お伝えする予定です。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年4月27日 10:45)

|コメント(0)

(校長発:令和2年4月23日木曜) 晴れ

明日のブログはお休みします。

下表は、昨日までの東京都の日別新感染者のグラフです。赤は日曜日。昨日も書いたように油断は禁物ですが、先週より増え方がいくらか収まっているように見えます。緊急事態宣言から昨日で二週間。宣言による人々の行動変容の結果が少しは表れ始めたのかどうか、気になるところです。

本校教員も全員、明日から三日間在宅としますが、人々の行動変容がいっそう進んで、来週の新たな感染者数が激減することを祈っております。すでに三週間、私も車で通勤する以外はほとんど在宅です。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年4月23日 19:10)

|コメント(0)

(校長発:令和2年4月22日水曜) 晴れ

※今朝、飼育委員会担当の山本先生が「かめっち」とグッピーの水槽の水と砂利を一生懸命掃除してくれました。そのお世話で「かめっち」、グッピーも元気いっぱいです。皆さんも頑張ってくださいね。

下の表は、東京都提供の感染者数の移り変わりのグラフです。4月21日までの推移。赤いグラフは日曜日です。この三日間、それまでより落ち着いてきたようにも見えますが、以前もそのように見えたことがあるのは、グラフから良く分かりますね。政府の専門家会議は、少しも油断ならないと警告を発しています。頑張りたいと思います。

今週に入ってから、短時間ではありますが、担任よりご家庭に電話連絡をしています。ご協力ありがとうございます。皆様と声の交流ができて、担任も力をもらっています。その報告を受けた私どもも力をいただいております。ありがとうございます。

ゴールデンウィーク明けも、非常事態宣言と臨時休校が続くことを想定して、本校として、今よりもっと、きめ細かい学習支援対策の構築をはかります。 できれば、それが空振りになることを祈っておりますが、大正時代のスペイン風邪の猛威を教訓として、長いスパンで危機管理を行ってまいりたいと思います。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年4月22日 16:52)

|コメント(0)

(校長発:令和2年4月21日火曜) 晴れ

今日は、NHKビデオ配信ではなく、Z会が無料提供してくれている問題をご紹介します。すでにチャレンジしている人も復習のつもりでやってください。続きに貼ってあります。※Z会に感謝申し上げます。

また、本記事の前に、総合学習のつもりで見てもらう動画をはりましたので、ご覧ください。

↓ クリックしてください。

(続きは、↑↓見出しをクリックしてご覧ください)

|管理者| (2020年4月21日 17:10)

|コメント(0)

(校長発:令和2年4月21日火曜) 晴れ

総合学習編の配信です。すでにご覧になった方も多いと思いますが、ご覧になっていない方のためにアップします。林業をやっている友人に尋ねましたら「本当のことだろう」と答えてくれました。

全学年の皆さんにとって勉強になると思います。

↓ リンクをはりましたので、クリックしてください。

全画面が表示されず見づらいときは、全画面表示をクリックすると見やすくなります。

(この記事は以上です。)

|管理者| (2020年4月21日 12:05)

|コメント(0)

(校長発:令和2年4月20日月曜) 雨のち晴れ

児童の皆さん、規則正しい生活を送っていますか。規則正しく、メリハリのある、リズム感のある生活とバランスのとれた(好き嫌いなく、五味の)食事が、免疫力(めんえきりょく)を高めます。絶対に、だらだらとした生活はしないでくださいね。

6年生の皆さん、逆境のなかでの受験勉強となっていますが、逆境に打ち勝つ気持ちをもった人が栄冠を手にすることができます。頑張ってくださいね。

さて、以下、本日は解説抜きですが、ご容赦願います。続きに、東京都の感染者推移グラフを張っておきます。

1年生・・・一本目は、たまたま「林のちょう」となっていますが、桜組担任の林先生は大の昆虫好きです。

2年生

3年生

4年生

5年生

6年生

(続きに、東京都の日別感染者数のグラフを張っておきます。)

|管理者| (2020年4月20日 15:20)

|コメント(0)

(校長発:令和2年4月16日木曜) 曇り

他の学年のものも、のぞいてみてください。 明日は本ブログをお休みします。ご容赦願います。

1年生

入学したのに、まだ一度も学校であそべない、学べないで、こころがクサクサするときもあるかもしれませんが、今はコロナウイルスにかつことが一番だいじなので、がんばってくださいね。

おもしろいあそびを見つけましたので、チャレンジしてみてください。どれだけながく紙を切れるかというあそびです。

これができたら、リンゴの皮むきにチャレンジするのもおもしろいですよ。一度もとぎれずにむいたら、どんな形になるか?やってみましょう。

英語(えいご)ものせておきます。はじめのところだけでも、ナイス トゥ ユー アゲイン 、シュアー、ウィー アー ベストゥ フレンズ 、ツーホッッ、などのえいごがでてきます。←まちがっていたら、わたしのえいごみみがまだダメだということで((笑))おゆるしください。みなさん、さいごまで ききとってくださいね。

2年生

台湾で行われた大がかりな実験です。虹ができる条件とは何か。

3年生

2年生の復習ですが、ドラマ仕立てでたのしく勉強できます。

4年生

面積は「縦(たて)×横」の掛け算(かけ算)でもとめられますが、このビデオでは、まず単位面積という考え方を勉強します。「1×1」の面積がどれだけあるかで広さをくらべられるという考え方です。

5年生

ペットボトルに水を入れて、空気入れで空気を入れ圧力を高めて飛ばすペットボトルロケット。皆さんも知っていると思いますが、どのような条件がそろったら、遠くへ飛ばすことができるのか分かります。その理由は教えてくれていないので、皆さん、おうちの人と話し合ってみましょう。

6年生

これは中学校用に作られたビデオですが、都市大付属小6年生には十分理解できると思います。

本日の記事は以上です。

|管理者| (2020年4月16日 17:18)

|コメント(0)

![フリーイラスト] アジサイとカエルとカタツムリの梅雨の背景 ...](https://msp.c.yimg.jp/images/v2/FUTi93tXq405grZVGgDqG_lQufos-CE0emFoqQyuDO_MI5Pe7_AyMWFH9tY0WpHoFdn9MgwYFTKHfrV4sTMu7oUUGIv85VaU1bTVHB1r24l5eJ3OF3Dhi8OQuCxqfvN3pxk6TduD-mOLk-MSssURZrmWnhkYoHDRX1J6n_7qje1yXs7jlN5lqDjAfuj7GieH2RV-xR6AtIptG8jET0uCt6UNFGyYW7qrD_kavcmPaOM2tLmLOwLqpx9NU6FLsLg8nRZTqLvvw2ICfxn_y-NiaY7mlN5p_uzzpJyJ8eObPyM=/publicdomainq-0032518drm.jpg)

-thumb-400x225-11453.png)

-thumb-400x225-11455.png)

-thumb-400x225-11459.png)

-thumb-400x191-11195.jpg)

-thumb-400x225-11457.png)

-thumb-400x225-11461.png)

-thumb-400x285-11429.jpg)

-thumb-400x285-11431.jpg)

-thumb-400x285-11433.jpg)

-thumb-400x285-11435.jpg)

-thumb-400x285-11437.jpg)

-thumb-400x285-11439.jpg)